Kindheit und Ausbildung

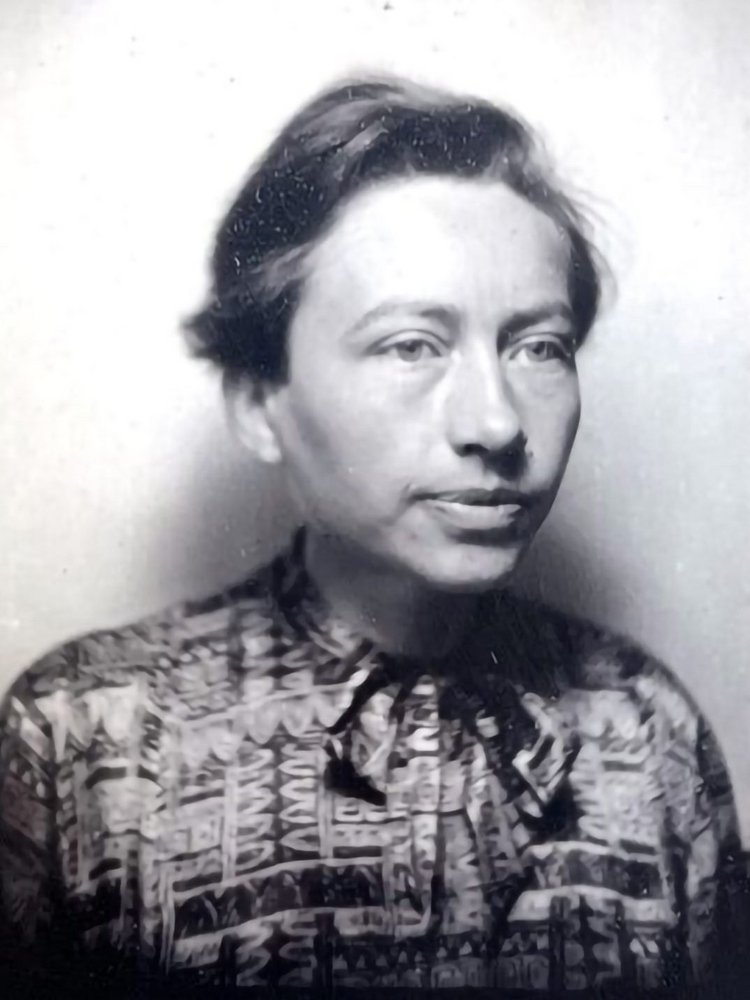

Else Knake wurde am 7. Juni 1901 als Tochter des Kaufmanns Louis Knake in Berlin geboren. Ihre Mutter, Marie Knake, geborene Gruson, stammte aus Magdeburg. Nach dem Konkurs der Fabrik ihres Vaters zog die Familie nach Magdeburg. Dort absolvierte Else Knake ihre Schulausbildung und schloss diese 1920 mit dem Abitur ab. Anschließend entschied sie sich für ein Medizinstudium.

Kurz zuvor war ihr Vater an der Spanischen Grippe verstorben. Die Familie geriet in finanzielle Schwierigkeiten, sodass Knake ihr Studium selbst finanzieren musste. Sie studierte in München, Kiel und Leipzig, bestand 1927 das Staatsexamen und erhielt am 3. Februar 1928 ihre Approbation. Ihre Dissertation mit dem Titel „Die Behandlung der Lebererkrankungen mit Insulin und Traubenzucker unter Berücksichtigung des Kindesalters” schrieb sie in Berlin, wo sie ihr gesamtes weiteres berufliches Leben verbrachte.

Wissenschaft statt Krankenbett

Ihre erste berufliche Station als approbierte Ärztin war 1927 die von ihrem Doktorvater Moritz Katzenstein geleitete chirurgische Abteilung des Berliner Krankenhauses im Friedrichshain. Gemeinsam richteten sie ein Labor für Gewebezüchtung ein. Schon früh wurde deutlich, dass Knake sich eher für die Wissenschaft als für die Arbeit am Krankenbett interessierte. So war sie neben ihrer Tätigkeit bei Katzenstein auch als Volontärin am Physiologischen Institut der Universität Berlin tätig. Dieses wurde gemeinsam mit Albert Fischer von Professorin Rhoda Erdmann geleitet. Erdmann war eine Pionierin der Gewebezüchtung in Deutschland.

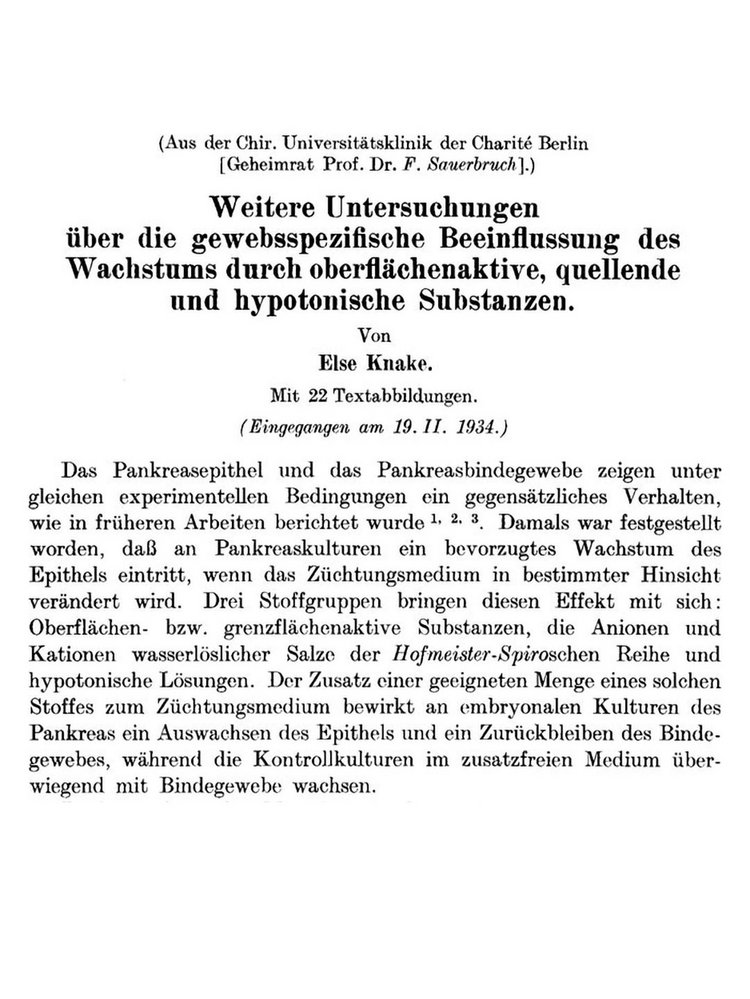

Im Jahr 1932 starb Katzenstein. In seinem Nachruf schrieb sein Freund Albert Einstein, dass Katzenstein in Knake „einen hervorragenden und der Sache unbegrenzt ergebenen Mitarbeiter“ gefunden habe. Nach dem Tod ihres Mentors arbeitete Knake bis 1936 „teils gewebszüchterisch, teils tierexperimentell” als Assistentin von Ferdinand Sauerbruch an der Chirurgischen Klinik der Charité, mit dem sie mehrere gemeinsame Schriften veröffentlichte. Es ist davon auszugehen, dass Else Knake, wie bereits bei vorherigen Veröffentlichungen mit Katzenstein, den größten Teil der Laborarbeit allein bewältigte und auch den Artikel vorbereitete. Eine Reihe von Publikationen veröffentlichte sie auch ohne Ko-Autoren.

1935 erhielt Knake ihre erste leitende Stelle als Leiterin der Abteilung für Gewebezüchtung am Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Biochemie in Dahlem. Die Abteilung war zuvor Teil des Instituts ihrer Mentorin Erdmann gewesen und wurde nach deren Tod dem Institut von Robert Rössle angegliedert. In dieser Position bildete Knake „deutsche und ausländische Kollegen in der Methode der Gewebezüchtung aus und leitete ihre wissenschaftlichen Arbeiten“.

Fehlende Perspektiven

Fünf Jahre später habilitierte sie sich mit einer Arbeit, die sich mit der „Frage der Gewebskorrelation“ beschäftigte. Die Gutachter Sauerbruch und Rössle befürworteten ihre Habilitation. Ihre Antrittsvorlesung mit dem Titel „Über die Beziehungen der Gewebezüchtung zur allgemeinen Pathologie“ fand am 22. Mai 1940 statt. Die Zulassung zur Habilitation bedurfte jedoch, wie während der NS-Zeit üblich, einer Erklärung über die sogenannte arische Abstammung sowie einer Stellungnahme des NS-Dozentenführers Friedrich Holtz. Dieser hatte früher mit ihr an der Sauerbruch'schen Klinik gearbeitet. Holtz hatte gegen Knakes Habilitation „nichts einzuwenden, bemerk[t]e jedoch, daß K. keinerlei politischen Einsatz zeigt.“ Damit sprach er ihr fehlendes NS-konformes Engagement an. Allerdings war Knake durchaus politisch aktiv gewesen, jedoch auf der „falschen Seite“ des politischen Spektrums: Bereits im Jahr ihres Staatsexamens 1927 war sie dem Verein sozialistischer Ärzte (VSAe) beigetreten, der von 1918 bis zu seinem Verbot 1933 bestand. 1933 wurde Knake wegen ihrer VSAe-Mitgliedschaft die Kassenzulassung entzogen.

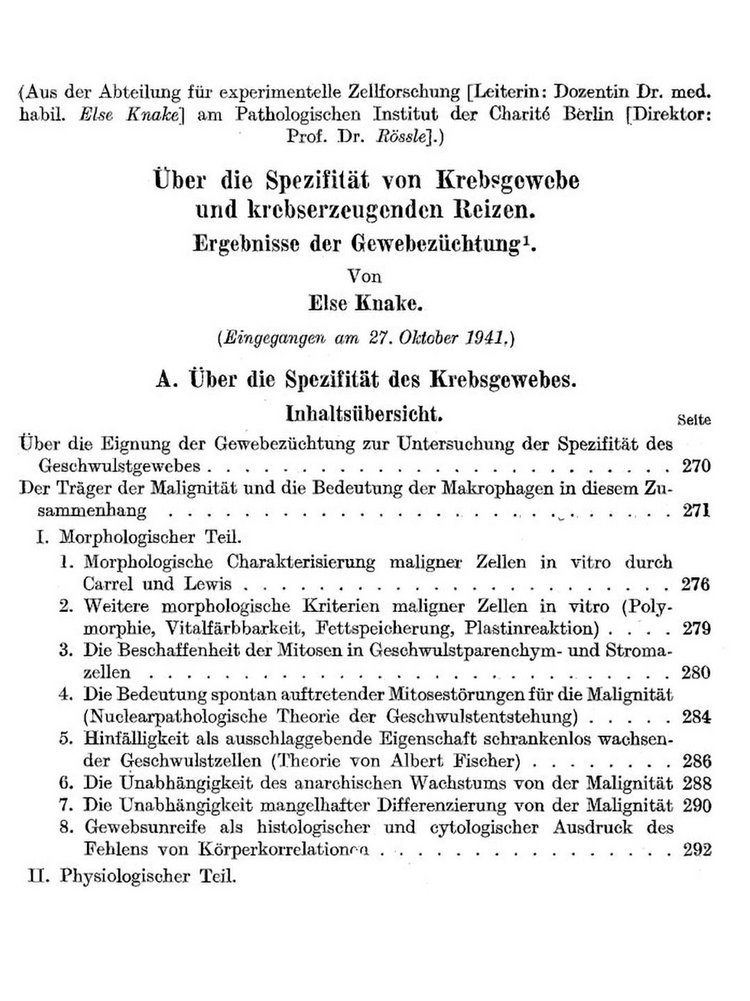

Dennoch wurde Knake 1941 verbeamtet und arbeitete fortan auch als Dozentin. In dieser Zeit hatte sie sich gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten Rössle mehrfach beim Dekanat für eine Gehaltserhöhung und eine Oberarztstelle eingesetzt. Bis auf die Ernennung zur Dozentin blieben die Anträge jedoch erfolglos. Offensichtlich wurde die Bedeutung der Gewebezüchtung im medizinischen Fächerkanon von der NS-Dozentenschaft als zu gering eingestuft.

Knake erkannte die fehlende Perspektive als Wissenschaftlerin und kündigte daraufhin zum 1. April 1943 ihre Stelle als Leiterin der Abteilung für Gewebezüchtung. Dies hatte die Stilllegung dieser Abteilung zur Folge. In einem Schreiben an den damaligen Dekan bedauerte Rössle ihren Abgang und lobte ihre Arbeit. Er verwies auf seine wiederholten, aber erfolglosen Bitten um eine Gehaltserhöhung als Anerkennung ihrer Arbeit. Ihre Dozententätigkeit führte Else Knake allerdings weiter.

Ärztin, Zellforscherin und erste Dekanin der Charité

Leiterin der Abteilung für Gewebezüchtung

Im Jahr 1942 versuchte der Nobelpreisträger für Chemie Adolf Butenandt in einem Schreiben Albert Vögler, den Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, vom Aufbau einer neuen Abteilung unter der Leitung von Else Knake zu überzeugen. Butenandt schrieb: „Es besteht gerade im Augenblick die Möglichkeit, eine der besten Gewebezüchterinnen Deutschlands, die Dozentin an der Berliner Universität, Dr. med. Else Knake, zur Mitarbeit und zur Übernahme einer Abteilung für Gewebezüchtung im Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Dahlem zu gewinnen. Fräulein Dr. Knake hat von sich aus den Wunsch, sich ganz der wissenschaftlichen Forschung zu widmen. Abgesehen von der Bedeutung einer Abteilung für Zellforschung für unsere Arbeiten, würde ich einen großen Gewinn für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft darin sehen, gerade Frau Dr. Knake als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu gewinnen.“

Butenandts Werben war erfolgreich und ein Jahr später, im Jahr 1943, wechselte Knake unter seiner Leitung an das Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Biochemie in Berlin-Dahlem, jedoch nicht als wissenschaftliches Mitglied, sondern als Leiterin der neu gegründeten Abteilung für Gewebezüchtung. Diese Abteilung kann als Fortsetzung der Abteilung von Albert Fischer angesehen werden, bei dem Else Knake 15 Jahre zuvor als Volontärin gearbeitet hatte.

Unterschiedliche Standpunkte

Um den zunehmenden Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg zu entgehen, begann das Dahlemer KWI für Biochemie 1943 mit dem Umzug nach Tübingen. Trotz ihrer Erfahrung in Leitungspositionen und der Tatsache, dass sie im Institut am höchsten qualifiziert war, betraute Butenandt nicht Knake, sondern seinen Doktoranden Günther Hillmann mit der Leitung des Restinstituts.

Butenandt hätte es begrüßt, wenn Knake mit nach Tübingen gegangen wäre, doch sie blieb mit ihrer kleinen Abteilung in Berlin. Auch späteren Rufen folgte sie nicht. Gründe dafür können unterschiedliche Standpunkte in Forschungsfragen, Führungsstrukturen mit einhergehendem Anerkennungsdefizit sowie politische Meinungsverschiedenheiten gewesen sein – schließlich war Butenandt bekennender Nationalsozialist. Knake forderte aber auch mehr Autonomie in ihrer täglichen Arbeit, wie ein Brief an Butenandt aus dem Jahr 1946 verdeutlicht:

„Alles, was uns trennte, besteht ja weiterhin und ist nur noch schwerwiegender geworden. Ebenso wenig und noch weniger als je könnte ich mir vorstellen, worüber, mit wem, wann, wie lange und wo ich zu arbeiten habe. Ich finde es unendlich bedauerlich, aber offenbar ist es für uns beide unmöglich, eine Basis zu finden, die Ihnen und mir zu gleicher Zeit gerecht wird. Für Sie ist es selbstverständlich, daß Sie über Arbeit und Arbeitsweise Ihrer Mitarbeiter bestimmen, für mich ist es noch selbstverständlicher, daß nur ich darüber bestimme. Das kann nie gut gehen, wie sich ja auch nach wenigen Monaten an Ihrem Institut eindeutig herausgestellt hat.

Dagegen bin ich weiter an einer Zusammenarbeit ohne gegenseitige dienstliche Bindung sehr interessiert und glaube auch, daß sich das realisieren lässt. […] Nun möchte ich noch einmal meine Hoffnung ausdrücken, daß dieser in manchen Punkten vielleicht etwas hart klingende Brief Sie nicht verstimmt, sondern im Gegenteil uns beiden eine klare Basis für eventuelle gemeinsame Weiterarbeit schafft. Auch denke ich ja mit Vergnügen an die ersten Monate an Ihrem Institut und unsere vielen Gespräche über Gott und die Welt abends am Teetisch zurück und würde mich ganz außerordentlich freuen, wenn wir Beide noch einmal eine gemäße Basis finden würden […]“.

Am 25. April 1945 besetzte die Rote Armee das Dahlemer Institut. Etwa ein halbes Jahr später schrieb Knake einen ausführlichen Brief an Butenandt, in dem sie ihm die Geschehnisse schilderte: die Besetzung des Instituts, die Beschlagnahmung der wissenschaftlichen Geräte als Reparationszahlung und fehlgeschlagene wissenschaftliche Versuche. Insbesondere berichtete sie indirekt von der Vergewaltigung der weiblichen Mitarbeiterinnen des Instituts durch Soldaten der sowjetischen Armee:

„Hätte ich an diesem Tage allen, die es haben wollten, das KCN (Zyankali, Anmerkung der Redaktion), von dem ich […] 50 gr (!) mit mir herumtrug, gegeben, so lebte heute außer Neumanns niemand mehr. Ich selbst auch nicht. […] Herrn Malkowski wurde um Mitternacht mitgeteilt, daß er mit einigen anderen um 5 h früh erschossen würde. Die Frauen fühlten sich aus anderen Gründen in ihrer Haut nicht wohler […] Die nächsten 8 Tage verbrachten wir auf dem Friedhof in Z. in einem Schuppen neben den zu Haufen auf Karren liegenden Leichen. Und schliesslich, nach Wochen, kam auch einmal wieder der Tag, an dem man es wagen konnte, nicht nur Gesicht und Hände zu waschen, und an dem man sich nachts auszog. Und noch viel später kamen auch die Stunden, wo man mal wieder ein Buch aufschlug.“

Butenandt hatte zuvor schon durch einen Brief von Hillmann davon erfahren und ging auf diese Geschehnisse nicht weiter ein.

Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

Professorin und Dekanin

Auch wenn Knake ein kleines Labor blieb, war die Forschung unmittelbar nach Kriegsende schwierig. Es fehlte an Material und Versuchstieren. Die noch lebenden Versuchstiere waren „nach den zahlreichen Soldatenbesuchen restlos durcheinander und nicht mehr protokollfähig“. Chemikalien waren schwer zu beschaffen. In ihren Briefen schreibt sie jedoch auch über den Respekt, den die Soldaten Wissenschaftlern oder Ärzten entgegenbrachten, und der Knake „aus mancher sehr unangenehmen Situation gerettet“ habe.

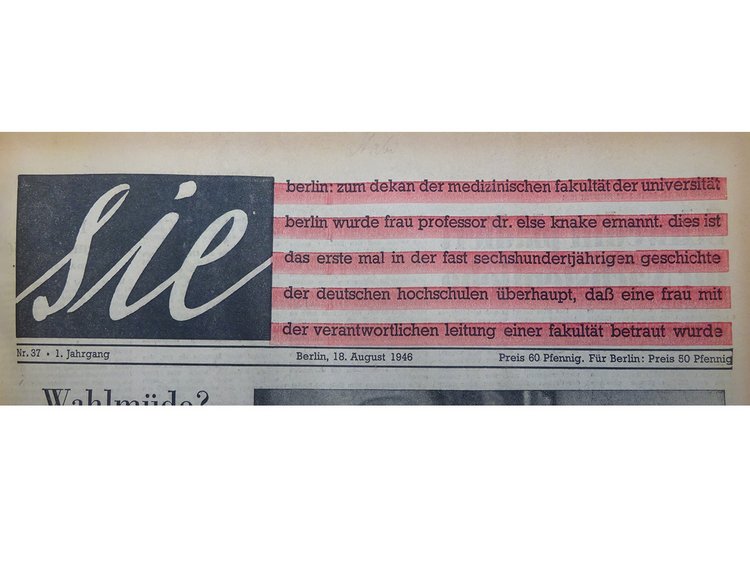

Am 20. Januar 1946 wurde die Berliner Universität auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) neu eröffnet. Neun Tage später wurde Knake zur Professorin mit vollem Lehrauftrag berufen. Im August folgte die Ernennung zur kommissarischen Dekanin der Medizinischen Fakultät durch Theodor Brugsch. Als Vizepräsident der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung hatte er Einfluss auf die Wahl der Professoren der Hochschulmedizin. Diese Entscheidung löste einige Diskussionen innerhalb der Fakultät aus, da die Dekane bis dahin, auch an der Charité, gewählt und nicht durch übergeordnete Verwaltungsstellen ernannt wurden.

Brugsch schrieb Wolfgang Heubner, der die Ernennung zum Dekan zuvor aus gesundheitlichen Gründen zunächst nicht hatte annehmen können und die Entscheidung für Knake scharf kritisierte, dass dies die einzige sein dürfte, „die augenblicklich den schweren Anforderungen genügt, die an den Dekan gestellt werden”. Aus Sicht der SMAD sprach einiges für Knake: ihre Mitgliedschaft im Verein sozialistischer Ärzte bis 1933, die KPD-Mitgliedschaft ihres Bruders und ihre fehlende Verbindung zur NSDAP.

Für Knake hatte der Wiederaufbau der Universität nun höchste Priorität, sodass sie ihre wissenschaftliche Arbeit vorübergehend zurückstellte. Die Arbeit schien sie zu erfüllen. Sie schrieb, dass sie Berlin unter keinen Umständen verlassen würde, denn sie „müßte ja auch bar jeden Verantwortungsgefühls sein, wenn [sie] jetzt [ihren] Vorlesungspflichten nicht nachkäme“, da die Berliner Fakultät durch die Entnazifizierung extrem geschwächt war.

Als erste Dekanin – zuvor hatten nur Männer dieses Amt inne – setzte sich Knake auch für die Belange ihrer Studierenden ein. Besonders die Ernährungssituation lag ihr am Herzen. Am 30. August 1946 verfasste sie eine dringende Bitte an die SMAD: „Die Studenten haben von 8–17 oder 18 Uhr Vorlesungen. Da sie bis jetzt Karte II bekommen, können sie für den ganzen Tag nur 2–3 Scheiben trockenes Brot mitnehmen. […] Ganz gewiss würden die Medizinstudenten sehr viel besser lernen, wenn sie etwas besser ernährt würden.“

In der ersten Ausgabe des Colloquiums, einem studentischen Periodikum, schrieb sie außerdem: „Auch die Tüchtigsten können ihre Fähigkeiten nicht auswirken, wenn ihnen Zeit und Kraft zum Arbeiten fehlt. Die materielle Lage der Studenten ist im Allgemeinen außerordentlich schlecht, fast alle müssen ‚nebenbei‘ Geld verdienen, und ihre Ernährung ist ungenügend.“

Einsatz für die Studierenden

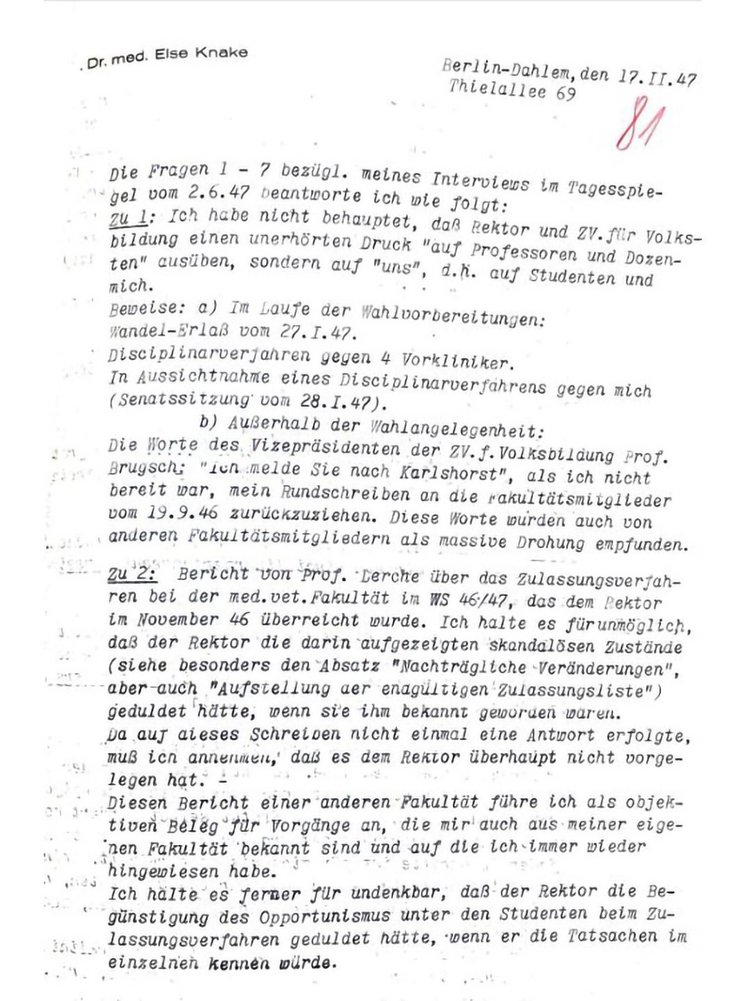

Nach nur 77 Tagen übergab Knake ihr Amt allerdings an Heubner und wurde kommissarische Prodekanin der Medizinischen Fakultät, das heißt, sie war vor allem für studentische und lehrbezogene Belange zuständig. In dieser Funktion setzte sie sich kompromisslos für die demokratischen Freiheiten der Studierenden ein. Als ein umstrittenes Wahlstatut für die studentische Vertretung eingeführt und diese dem Rektor unterstellt werden sollte, gab sie dem (West-)Berliner „Tagesspiegel“ ein folgenschweres Interview. Darin hieß es unter anderem: „Für diese Generation ist nämlich Unterstelltsein immer noch gleichbedeutend mit widerspruchslosem Gehorsam.“ Auch übte sie offen Kritik an Rektor Johannes Stroux und an der Zentralverwaltung: „Natürlich wird kein Professor und kein Dozent mehr daran denken, aus dem Westen hierherzukommen, wenn sie hören, welchem unerhörtem Druck uns Rektor und Zentralverwaltung für Volksbildung aussetzen. Und sie werden es im Westen hören, das versichere ich Ihnen!“

Daraufhin wurde ein Disziplinarverfahren gegen Knake eingeleitet und sie wurde am 11. Februar 1947, fünf Tage nach Erscheinen des Interviews, ihres Amtes enthoben. Viele Studierende setzten sich für sie ein, auch Rössle und Brugsch fanden Worte der Anerkennung für sie. Der Rektor „erklärt[e] sich jedoch als schwer verletzt durch das im Tagesspiegel erschienene Interview und als persönlich außerstande mit Frau Knake weiter zu arbeiten.“ So widmete sich Knake wieder verstärkt der Arbeit im Labor, engagierte sich jedoch auch weiterhin hochschulpolitisch: Sie war bis 1948 vorübergehend Mitglied im vorbereitenden Ausschuss zur Gründung einer (Freien) Universität im Westen Berlins.

Im Juni desselben Jahres schied sie als Professorin an der Berliner Universität aus und übernahm die Leitung der Abteilung für Experimentelle Zellforschung am Institut für Zellphysiologie der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) unter Otto Warburg. Zwischen den beiden Wissenschaftlern kam es allerdings schnell zum Zerwürfnis, sodass Warburg eine Trennung forcierte. Daraufhin erhielt Knake 1950 ihr eigenes Institut für Gewebeforschung an der Deutschen Forschungshochschule. Bereits 1953 wurde dieses durch die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) übernommen, die aus der KWG hervorgegangen war. Entgegen ihrer Hoffnung, ihr Institut erhalten zu können, wurde dieses lediglich als Abteilung in das Institut für vergleichende Erbbiologie und Erbpathologie von Hans Nachtsheim aufgenommen. Knake leitete diese bis zu ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben im Jahr 1963.

Darüberhinaus blieb Knake der Lehre verbunden. Von 1954 bis 1963 hatte sie den Posten einer Honorarprofessorin für das Fach „Pathologische Anatomie” an der Freien Universität Berlin inne. 1961 erhielt sie die lang geforderte Forschungsstelle für Gewebezüchtung am Max-Planck-Institut (MPI). Butenandt unterstützte ihren langjährigen Versuch, wissenschaftliches Mitglied der MPG zu werden. Ihr ehemaliger Vorgesetzter Warburg stand diesem Ansinnen jedoch sehr ablehnend gegenüber. So schrieb er 1960 in einem Brief an Butenandt: „Tatsächlich will niemand Frau Knaake [sic] haben, auch Berlin nicht.“ Letztendlich wurde ihr Wunsch, als wissenschaftliche Mitarbeiterin in die MPG aufgenommen zu werden, nicht erfüllt, da der Antrag mit 25 Stimmenthaltungen und 15 Gegenstimmen abgelehnt wurde.

Ruhestand und Tod

1963 legte Knake aus gesundheitlichen Gründen alle ihre Ämter nieder und ging in den vorgezogenen Ruhestand. Dies führte zur Auflösung ihrer Abteilung. Die genauen Umstände ihres Ausscheidens, etwa ob es zu einer Auseinandersetzung zwischen Knake und einem Vorgesetzten kam, sind unklar. Offenbar war Knake eine starke und eigenständige Persönlichkeit, mit der die Zusammenarbeit gelegentlich schwierig sein konnte.

Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie bei schlechter Gesundheit in Mainz. Sie litt unter anderem unter Herz- und Lungenproblemen sowie progressiver Muskeldystrophie und konnte das Haus teilweise nur mit Hilfe verlassen. Mit Butenandt blieb sie weiterhin brieflich in Kontakt.

Dr. med. Else Knake starb am 8. Mai 1973 im Alter von 71 Jahren in Mainz. Ihre letzte Ruhestätte fand sie jedoch in ihrer Heimatstadt Berlin auf dem Friedhof Wilmersdorf, wo sie in einem geteilten Urnengrab neben ihrer Mutter beigesetzt wurde.

Die Quellen- und Literaturhinweise wurden aus Gründen der Lesbarkeit entfernt. Das vollständig annotierte Typoskript mit den Literaturhinweisen kann bei der Redaktion angefordert werden.

Über folgende Ärztinnen berichten wir im Jahr 2025:

- Januar: Ingeborg Syllm-Rapoport

- März: Edith Peritz

- Mai: Leonore Ballowitz

- Juli: Laura Turnau

- September: Else Knake

- November: Anne-Marie Durand-Wever