Auch heute noch, anlässlich seines 150. Geburtstags am 3. Juli, kann man sagen, dass Sauerbruch der bekannteste deutsche Arzt war und ist, national wie international. Er war wohl auch der beste Repräsentant seiner Zeit. Das gilt für seine grenzenlose Beliebtheit bei seinen Patientinnen und Patienten und das gilt ebenso für seine medizinischen Verdienste: Er war einer der Pioniere der Thoraxchirurgie und für viele der einflussreichste und innovativste deutsche Chirurg des 20. Jahrhunderts. Die Erfindung des Druckdifferenzverfahrens, das operative Eingriffe an der Lunge erst möglich gemacht hat, wird ihm zugeschrieben. Dies war die Grundlage zahlreicher Nominierungen für den Nobelpreis. Ob er diesen aus politischen Gründen nicht erhalten hat, wie manche meinen, soll hier beantwortet werden.

Doch auch politisch kann Sauerbruch als Repräsentant der deutschen Ärzteschaft gelten, denn er hat sich aus seiner nationalkonservativen Haltung heraus und nach der für ihn unfassbaren Niederlage des Ersten Weltkrieges mit ihren politischen Folgen über lange Jahre dem Nationalsozialismus angedient und auch seinen schlimmsten Gräueln nur teilweise Widerstand entgegengesetzt. Nach der Machtergreifung 1933 hat Sauerbruch die nationalsozialistische Regierungspolitik intensiv und öffentlichkeitswirksam gefördert. Identifizierte er sich auch mit den Zielen ihrer Gesundheitspolitik im Einzelnen, insbesondere den Überlegungen zur Ausgrenzung Tuberkulosekranker? Auch diesen Fragen soll hier nachgegangen werden.

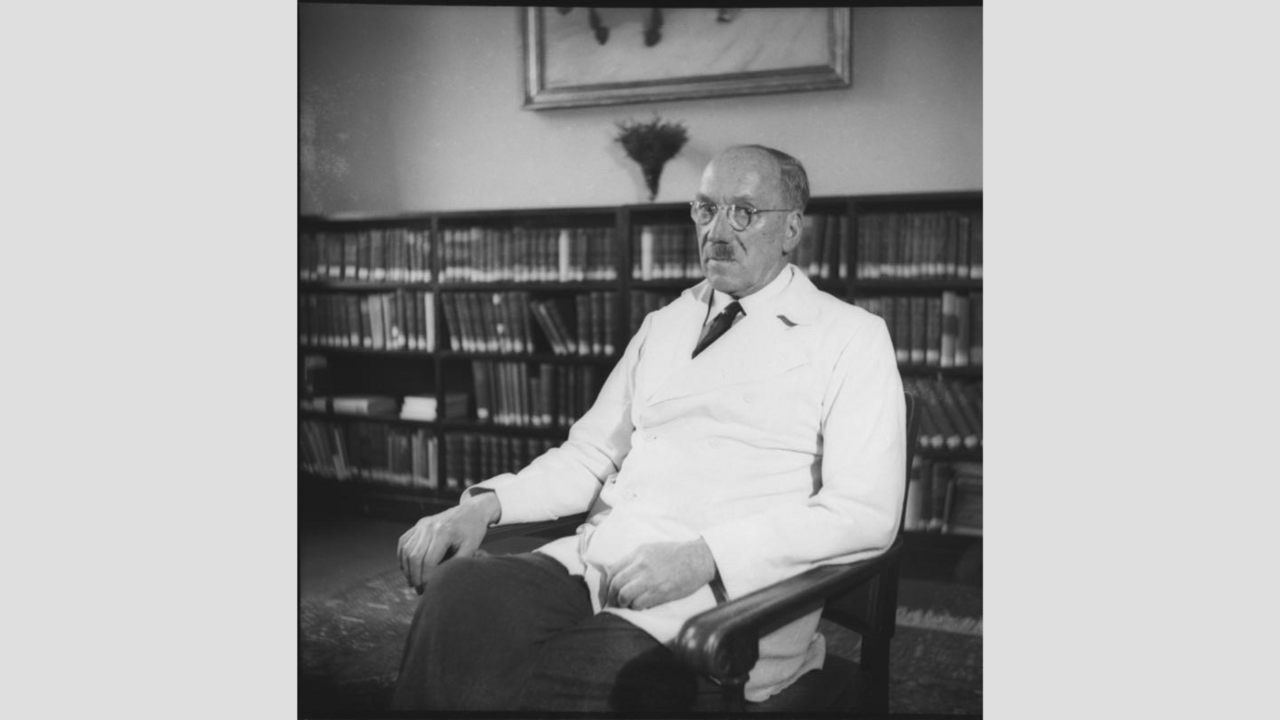

Zum Prototyp des „Halbgottes in Weiß“ stilisiert

Sauerbruchs Biografie und seine Beiträge zur Entwicklung der Chirurgie wurden nicht nur in ungezählten wissenschaftlichen Beiträgen gewürdigt, in denen sich teilweise falsche und überhöhende Schilderungen seiner Person erhalten haben. Das oft fälschlicherweise als „Autobiographie“ bezeichnete Buch „Das war mein Leben“ basiert auf einer von einem Journalisten zusammengestellten Sammlung seiner Erinnerungen. Es ist in zahlreichen Auflagen bis 1998 erschienen, kann jedoch nicht als verlässliche Quelle betrachtet werden. Eine in der DDR publizierte Biografie, die sein Verhältnis zum Nationalsozialismus beschönigt, davon abgesehen aber größtenteils korrekt ist, erschien noch bis 1989 in insgesamt acht Auflagen.

In vielen Veröffentlichungen und einem oft gezeigten Spielfilm von 1954 werden Sauerbruchs Leistungen ins Märchenhafte überhöht und er zum Prototyp des „Halbgottes in Weiß“ stilisiert. Dabei wird die Zeitspanne des Nationalsozialismus entweder ausgespart oder Sauerbruch wird als Teil des antinationalsozialistischen Widerstands dargestellt, dies sogar in einer Online-Publikation des Deutschen Historischen Museums Berlin. Wichtige Untersuchungen über Sauerbruchs Beziehungen zum Nationalsozialismus, die seit Jahrzehnten vorliegen, wurden ebenso lange ignoriert. Angesichts dieser Sachlage analysierte unsere Forschergruppe – bestehend aus Wolfgang Eckart (Heidelberg), Nils Hansson (Göttingen), Marc Dewey, Judith Hahn, Thomas Schnalke, Eva Schönenberger und Udo Schagen (Charité Berlin) – vor einigen Jahren auf der Basis der über Jahrzehnte kaum zur Kenntnis genommenen Mitteilungen von Rudolf Nissen (Basel, 1969) und Fridolf Kudlien (Kiel, 1980) nochmals zahlreiche Dokumente zu Sauerbruchs Aktivitäten und seiner Haltung in der Zeit zwischen 1933 und 1945.

Zum tieferen Verständnis der widersprüchlichen Persönlichkeit Sauerbruchs, seines Charakters und seiner Beziehungen zu Mitarbeitenden sei auch auf leicht auffindbare Zeugnisse ihm nahestehender, auch kritisch reflektierender Persönlichkeiten verwiesen. So zeigte eine große Ausstellung des Berliner Medizinhistorischen Museums umfangreiches Bildmaterial zu Sauerbruchs medizinischem Wirken und seinem Leben. Dieses ist im Ausstellungskatalog „Auf Messers Schneide. Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch zwischen Medizin und Mythos“ weiterhin gut zugänglich.

Biografische Skizze

Sauerbruch wurde am 3. Juli 1875 in (Wuppertal-)Barmen geboren. Nach Stationen an der Chirurgischen Universitätsklinik in Breslau bei Johann von Mikulicz-Radecki (1850–1905), Greifswald und Marburg hatte Sauerbruch von 1910 bis 1918 sein erstes chirurgisches Ordinariat in Zürich inne. Während des Ersten Weltkrieges war er gleichzeitig Beratender Chirurg des XV. Armeekorps des Deutschen Kaiserreiches. 1918 folgte er dem Ruf als Professor für Chirurgie nach München und zehn Jahre später, 1928, dem Ruf als Direktor der Chirurgischen Klinik der Charité nach Berlin. Hier verbrachte er den längsten und einflussreichsten Abschnitt seiner beruflichen Laufbahn. Im Reichsforschungsrat war er die oberste Instanz für die Verteilung von Forschungsgeldern in der Medizin.

Im Gegensatz zu manchem Kollegen wurde Sauerbruch nach 1945 erneut auf seinen Berliner Lehrstuhl berufen – nun in der Sowjetischen Besatzungszone. Für kurze Zeit war er auch der Leiter des Gesundheitswesens im Berliner Magistrat, wurde allerdings noch im gleichen Jahr aufgrund seiner politischen Tätigkeit im Nationalsozialismus auf Weisung der sowjetischen Besatzungsmacht wieder entlassen.

1949 trat Sauerbruch – wegen seiner fortschreitenden Demenz massiv durch die (Ost-)Berliner Hochschulbehörde unter Mithilfe seiner Kollegen unter Druck gesetzt – von seinen Ämtern zurück. Er blieb jedoch weiterhin in einer Privatklinik im Westen Berlins als Chirurg tätig. Trotz sich häufender Kunstfehler gelang es weder seinen Kollegen noch der Gesundheitsverwaltung oder der Ärzteschaft, ihm eine weitere Berufstätigkeit unmöglich zu machen. Sauerbruch starb am 2. Juli 1951 in Berlin an den Folgen eines Schlaganfalls.

Druckdifferenzverfahren, andere wissenschaftliche Leistungen und der Nobelpreis?

Sauerbruch wurde von 1912 bis 1951 insgesamt 65-mal für den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin nominiert. Mithilfe ausführlicher Gutachten des Nobelkomitees selbst kam er immerhin zweimal, 1919 und 1931, in die engste Wahl – vor allem aufgrund folgender vier Verdienste: dem Druckdifferenzverfahren (im Bereich der Lungenchirurgie), der von ihm entwickelten Armprothese, der Parabiose („die künstliche Verbindung von zwei oder mehr Laboratoriumstieren“) und seiner Diät-Theorie für Tuberkulosepatientinnen und -patienten.

- Im ausführlichen Gutachten von 1919 über Sauerbruch und insbesondere seine Armprothese kam der schwedische Chirurg Frans Westermark (1853–1941) zu dem Ergebnis, dass es dem Sauerbruch-Modell im Vergleich zu den Prothesen des „Primärerfinders“ Giuliano Vanghetti (1861–1940) an Originalität fehle und er daher für den Preis nicht infrage komme.

- 1931 schrieb der Stockholmer Internist Hans Christian Jacobaeus (1879–1937) ein elfseitiges Gutachten über den Hamburger Internisten Ludolph Brauer (1865–1951) sowie über Sauerbruch. Ihm zufolge waren beide Forscher mit dem Druckdifferenzverfahren und der Kollapstherapie bei Lungenerkrankungen von großer Bedeutung für die moderne Chirurgie. Beide Entdeckungen hielt er jedoch für nicht preiswürdig, da es auch hier schon Vorgänger gegeben habe und die Entdeckungen schon zu lange zurücklägen. Der bereits verstorbene Carlo Forlanini (1847–1918) aus Pavia sei hier der wichtigste Entdecker gewesen, gefolgt von Brauer und erst an dritter Stelle wäre Sauerbruch zu nennen. Auch auf die Nominierung Sauerbruchs wegen der salzfreien Diät für Tuberkulosepatientinnen und -patienten ging er ein, sah diese aber nicht als einen originellen Beitrag an: „Bei der Lungentuberkulose hat sich bisher keine Wirkung gezeigt.“

Als Hitler 1938 den Deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft, seine Alternative zum Nobelpreis, an Sauerbruch und August Bier (1861–1949) überreichte, war Sauerbruch für den Nobelpreis in Stockholm mit seinen bedeutendsten Leistungen bereits lange aus dem Rennen.

Als Begründung für die Tatsache, dass Sauerbruch den Nobelpreis nicht erhalten hat, wird mehrfach eine politische Voreingenommenheit der schwedischen Auswahlgremien angenommen: Erstens habe Hitler deutschen Wissenschaftlern aus politischen Gründen die Annahme des Nobelpreises verboten. Zweitens hätten die Nobelgremien die deutsche Wissenschaft mit den NS-Machthabern gleichgesetzt und wollten das deutsche NS-Regime nicht aufwerten. Und drittens habe Sauerbruch selbst sich zu eng mit dem nationalsozialistischen Deutschland identifiziert.

Gegen diese These sprechen jedoch die Begutachtungen anderer deutscher Wissenschaftler, wie die des Chirurgen Otfrid Foerster sowie die Beschlüsse der Nobelkomitees, den Nobelpreis für Chemie 1938 an Richard Kuhn und 1939 an Adolf Butenandt sowie den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1939 an Gerhard Domagk zu verleihen. Die Annahme, Sauerbruchs deutsche Staatsangehörigkeit und seine Affinität zum Nationalsozialismus hätten die Nominierungsverfahren beeinflusst, lässt sich somit als Gerücht widerlegen.

Aus den zitierten Gutachten geht vielmehr eindeutig hervor, dass seine von der chirurgischen Welt als bahnbrechend angesehenen Leistungen letztlich nicht als originell eingestuft werden konnten und somit das wichtigste Vergabekriterium für die Verleihung des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin auf ihn nicht zutraf.

Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

Sauerbruch und die nationalsozialistische Medizinpolitik

Sauerbruch war viele Jahre lang ein intensiver Bewunderer und Förderer der nationalsozialistischen Politik. Auf persönlicher Ebene war er jedoch kein Antisemit. Er schützte sogar einzelne jüdische Ärzte vor Verfolgung und war kein Mitglied der NSDAP. Wie andere Berühmtheiten – etwa Wilhelm Furtwängler oder Gustaf Gründgens – ließ er sich jedoch als internationales Aushängeschild für den Nationalsozialismus missbrauchen.

Gegen die Entlassung von über 250 jüdischen Ärztinnen und Ärzten nach der Machtergreifung im Jahr 1933, verbunden mit der Vernichtung ihrer beruflichen Existenz, ist von Sauerbruch, wie von den meisten Kolleginnen und Kollegen, keinerlei öffentlicher Protest zu hören gewesen. Noch mindestens bis 1939 hat er regelmäßig öffentlich für das nationalsozialistische Deutschland geworben. Er sprach von „verjudeten Krankenhäusern“ in Berlin, wodurch von Verfolgung bedrohte berühmte Kollegen wie Hermann Zondek (1887–1979) endgültig von der Notwendigkeit der Emigration überzeugt wurden. In einer Rundfunkrede dankte Sauerbruch dem „Führer“ überschwänglich für die Verleihung des Nationalpreises. Dessen frühe „Kampfzeit“ gegen die junge Weimarer Republik Anfang der 1920er-Jahre bewertete er noch 1938 positiv.

Seinen Handlungsspielraum gegenüber den politischen Machthabern nutzte Sauerbruch aber auch, um gegen die Mordaktionen an behinderten Menschen, als „Euthanasie“ beschönigt, in privaten Eingaben vorzugehen. Zugleich befürwortete und verlängerte er als medizinischer Gutachter des Reichsforschungsrates Forschungsprojekte in Konzentrationslagern, wie diejenigen von Otmar Freiherr von Verschuer und Josef Mengele, und schwieg 1943 vor über 200 militärischen Kollegen in der ärztlichen Öffentlichkeit, als über grausamste Phlegmone-Versuche an Insassinnen und Insassen von Konzentrationslagern berichtet wurde. Somit muss der „geniale Chirurg“, der sich selbst als unpolitisch empfand, als jemand in Erinnerung bleiben, der zwar schwankte und differenzierte, der den Nationalsozialismus aber in all seinen schlimmsten und unmenschlichsten Facetten doch bejahte.

Diese Einschätzung nährt den Verdacht, dass sich Sauerbruch auch in den speziellen Feldern seiner chirurgischen Tätigkeit und im Rahmen der Tuberkulosebekämpfung mit nationalsozialistischen Gesundheitszielen identifiziert haben könnte. Als Mitbegründer und langjähriges Mitglied der Deutschen Tuberkulose-Gesellschaft (DTG) sowie ab 1941 als Beiratsmitglied des Reichs-Tuberkulose-Ausschusses bewegte er sich in einem Umfeld, das von NS-Ideologie geprägt war.

So stellte die nationalsozialistische Gesundheitspolitik etwa die Ehetauglichkeit Tuberkulöser im Hinblick auf minderwertige Erbanlagen infrage oder befürwortete gar eugenische Maßnahmen wie die freiwillige bis zu erzwingende Sterilisation. Mit der Rassenhygiene, die zwischen Erbmerkmalsträgern von Krankheit und Gesundheit und damit zwischen „lebenswert“ und „lebensunwert“ unterschied, diskutierten führende Tuberkuloseärzte wiederholt die Bedeutung von Erbanlagen für den Ausbruch von Tuberkuloseleiden und erörterten eugenische Maßnahmen.

Fazit

Insgesamt kann festgehalten werden: Sauerbruchs Verhältnis zum Nationalsozialismus war widersprüchlich. In zahlreichen Fragen trug er die allgemeine nationalsozialistische Politik und Ideologie mit, etwa bei der Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer sogenannten „Minderwertigkeit“ oder „Rasse“, ebenso bei der spezifischen Politik im Krieg, die vor Menschenversuchen und Morden nicht zurückschreckte.

Andererseits ist bei Sauerbruch keinerlei Übereinstimmung mit nationalsozialistischen Zielen in der Gesundheitspolitik im engeren Sinne festzustellen. Weder befürwortete er die Ausgrenzung von Tuberkulosekranken aufgrund angeblicher als erblich eingeschätzter Krankheitsfaktoren noch unterstützte er gar die „Euthanasie“-Aktionen.

Die Literaturhinweise wurden aus Gründen der Lesbarkeit entfernt. Das vollständig annotierte Typoskript mit den Literaturhinweisen kann beim Autor per E-Mail an Dr. med. Udo Schagen udo.schagen@fu-berlin.de angefordert werden.