„Fidele Kinderzeit“

Laura Turnau wurde am 23. September 1882 in Wien als Tochter des Rechtsanwalts Emanuel Turnau und der Schriftstellerin Ottilie Turnau geboren. Die Familie war wohlhabend und lebte im Wiener Stadtzentrum am Börseplatz 3. Turnau erlebte mit ihren beiden Schwestern, wie sie später in ihren Lebenserinnerungen schrieb, eine „fidele Kinderzeit“. Bereits in jungen Jahren kamen die Töchter der Familie Turnau mit frauenrechtlerischen Ideen in Kontakt, da ihre Mutter Mitbegründerin und Vizepräsidentin des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins war.

1894 zog die Familie nach Zürich, wo Turnau zunächst an einer öffentlichen Schule und anschließend am Züricher Lehrerinnenseminar eine fundierte Schulbildung erhielt. Ergänzend nahm sie Privatunterricht und legte 1901 die Maturitätsprüfung ab. Im selben Jahr begann Turnau ihr Medizinstudium an der Universität Genf, das sie 1907 mit dem Schweizer Staatsexamen abschloss. Ihre Studienjahre in Genf und Zürich beschrieb sie später als eine „glückliche Zeit, wissenschaftlich und menschlich interessant“. Für Frauen jener Zeit ungewöhnlich verbrachte Turnau ihre Freizeit häufig „in der freien Natur bei allerlei Sport wie Wandern, Schwimmen, Rudern, Hochtouren und Skifahren“.

Nach ihrem Studienabschluss nahm Turnau eine Tätigkeit als Assistenzärztin in der Lungenheilstätte für Tuberkuloseerkrankte in der Schweizer Gemeinde Heiligenschwendi auf. Die Direktion übertrug ihr die Aufgabe, die Behandlungsergebnisse der Klinik seit deren Gründung im Jahr 1895 systematisch aufzuarbeiten und zu analysieren. So promovierte Turnau 1909 an der Universität Bern mit einer präzisen und gut geschriebenen „Statistik der Dauererfolge“, deren zentrale Ergebnisse sie 1910 in einem Artikel in der „Zeitschrift für Tuberkulose“ veröffentlichte.

Berliner Ärztin mit Schweizer Approbation

Um Kinderärztin zu werden, verbrachte Turnau in der Folge weitere Assistenzjahre in pädiatrischen Kliniken. Wann genau sie nach Deutschland kam, ist nicht bekannt. Im Jahr 1915 wurde sie allerdings erstmals im Berliner Adressbuch aufgeführt und bis zum Ende der Weimarer Republik war sie in der deutschen Hauptstadt ärztlich tätig. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges überlegte Turnau, in die Schweiz zurückzukehren, wurde jedoch von ihrem Chef einer Berliner Kinderklinik gebeten zu bleiben. Der Bedarf an ärztlichem Personal war groß und Ärztinnen waren plötzlich gefragt, da viele junge Ärzte zum Kriegs- und Sanitätsdienst eingezogen wurden.

Neben ihrer klinischen Tätigkeit eröffnete Turnau eine kinderärztliche Privatpraxis in ihrem Wohnhaus in der Kaiserallee – bis 1931 die Nr. 202, dann Nr. 203 in der heutigen Bundesallee, die Häuser sind nicht erhalten – unweit des Prager Platzes, die sie bis 1933 führte. Auf Schildern und im Schriftverkehr verwies Turnau stets auf ihre Schweizer Approbation. Eine Kassenzulassung konnte sie aufgrund der ausländischen Approbation nicht beantragen. In den folgenden Jahren kamen die Mitarbeit in einer städtischen Säuglingsfürsorgestelle und in einer Kinderpoliklinik sowie die ärztliche Betreuung zweier Kinderheime der Heilsarmee hinzu.

Von der Schweiz nach Deutschland und zurück

„Jetzt kamen die Kinder“

Im Jahr 1919 veröffentlichte die Chemikerin, Sozialwissenschaftlerin, Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin Marie Baum das umfangreiche Handbuch „Grundriss der Gesundheitsfürsorge“ für Fachkräfte im sozialen Bereich. Turnau beteiligte sich als Co-Autorin mit ihrem Wissen zur Kindergesundheit. Ihr Anliegen, zur Volksbildung beizutragen und Aufklärungsarbeit zu leisten, erfüllte sie auch durch gelegentliche Auftritte im Rundfunk.

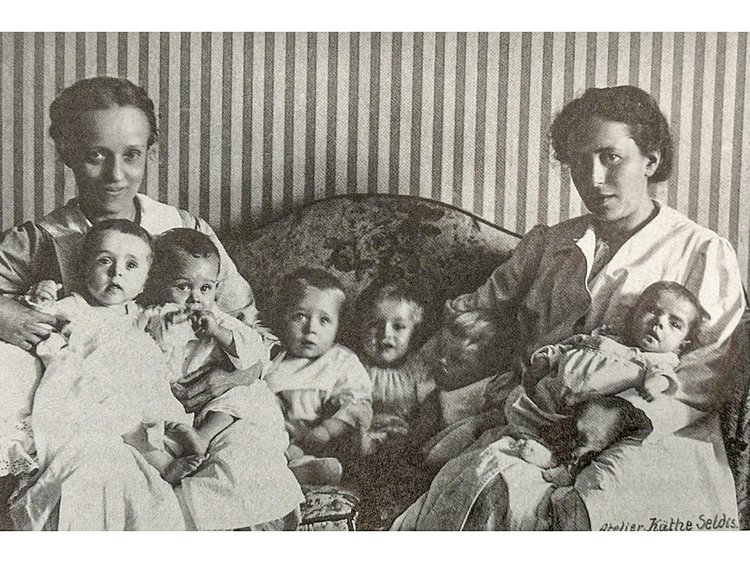

Aufgrund ihrer ärztlichen Tätigkeit in den Kinderheimen der Heilsarmee war Turnau Ansprechpartnerin für die Polizei, wenn diese elternlose oder misshandelte Kinder in Pflege geben musste. Einerseits waren die dafür vorgesehenen Heime oft überfüllt, andererseits musste in vielen Unterkünften zuerst die Frage der Kostenübernahme geklärt werden. So kamen Turnau und ihre Mitbewohnerin, die ausgebildete Krankenpflegerin Hanna Kawerau, 1921 zu ihrem ersten Pflegekind, das keinen Platz in einem Heim fand. „Jetzt kamen die Kinder“, schrieb Turnau in ihren Lebenserinnerungen. Eindrucksvoll schildert sie, wie ihre Freundin die verwahrlosten und hungernden Kinder bei ihrer Ankunft badete, einkleidete und fütterte sowie die Kleiderlumpen verbrannte: „So war [die] ‚künstliche Familie‘ gegründet“.

Bis 1933 lebten meist acht bis zwölf Kinder gleichzeitig bei den beiden Frauen. Die Inobhutnahme durch die Kinderärztin und die Krankenschwester war deutlich günstiger als eine Unterbringung im Säuglings- oder Kinderheim. Mithilfe ihres großen Netzwerks erhielten die beiden Frauen viele Spenden in Form von Kleidung, Möbeln, Lebensmitteln und Geld. Ohne diese Spenden wäre die Versorgung der Kinder nicht möglich gewesen. Während manche Kinder nur kurzfristig bei ihnen lebten, blieben andere über Jahre und Jahrzehnte hinweg in engem Kontakt mit den beiden Frauen.

Bis zu Kaweraus Tod im Jahr 1956 blieben sie eng verbunden und lebten auch in der Schweiz weiter zusammen. Wann und wo sich die beiden kennengelernt haben, ist unklar. Sicher ist, dass sie bereits 1921 eine Wohnung teilten. In den Berliner Adressbüchern zwischen 1915 und 1934 ist Kawerau nicht aufgeführt. Da die Adressbücher auf den damaligen Meldekarten beruhten, die nur für den „Haushaltsvorstand“ angelegt wurden, ist davon auszugehen, dass sie bei Turnau zur Untermiete lebte.

Gründungsmitglied des „Bundes Deutscher Ärztinnen“

Neben ihrer ärztlichen und sozialen Tätigkeit setzte sich Turnau für berufspolitische und frauenrechtliche Belange ein – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Bereits 1914 war sie Mitglied im „Verein Krankenhaus weiblicher Ärzte e. V.“, der die Gründung eines öffentlichen Frauenkrankenhauses in Berlin anstrebte. In den 1920er-Jahren nahm ihr politisches Engagement zu. So war sie SPD-Mitglied und von 1925 bis 1928 stellvertretende Vorsitzende im „Verein sozialistischer Ärzte“, der berufsinterne Debatten führte und mit öffentlichen Vorträgen zur Volksbildung beitragen wollte.

Im Jahr 1924 besuchte die US-amerikanische Ärztin Esther Lovejoy Berlin, um die Gründung eines deutschen Ablegers der Internationalen Ärztinnen-Organisation zu initiieren. Ihre erste Ansprechpartnerin war die Frauenärztin Hermine Heusler-Edenhuizen, die den Kontakt zu Turnau herstellte. Im selben Jahr nahmen die beiden mit zwei weiteren Kolleginnen am Zweiten Internationalen Ärztinnenkongress in London teil. Am 25. Oktober 1924 gehörten sie schließlich zu den Gründungsmitgliedern des „Bundes Deutscher Ärztinnen“ (BDÄ), dem Vorläufer des Deutschen Ärztinnenbundes. Hermine Heusler-Edenhuizen amtierte als dessen erste Vorsitzende.

Turnau prägte den Bund bis zu ihrem Ausschluss im Jahr 1933 maßgeblich mit. So war sie von 1924 bis 1930 Schatzmeisterin sowie Mitherausgeberin und Schriftleiterin der Verbandszeitschrift „Mitteilungsblatt des Bundes Deutscher Ärztinnen“. Von 1928 bis 1930 gehörte sie zudem dem Vorstand der Berliner BDÄ-Gruppe an. 1931 beendete sie aus unbekannten Gründen die Mitarbeit im Ärztinnenbund und wurde 1933 infolge der Gleichschaltung des BDÄ als „nicht-arisch“ aus dem Verband ausgeschlossen.

Frauenpolitisches Engagement

Berufs- und frauenpolitisch engagierte sich Turnau auch für die „Regelung des Hebammenwesens“. Zu diesem Thema veröffentlichte sie 1927 einen Artikel und erarbeitete 1930 einen Gesetzesentwurf für ein Reichshebammengesetz, der jedoch aufgrund der Reichstagsauflösung 1933 nicht mehr verhandelt wurde. Ziel war es, die Hebammenausbildung deutschlandweit zu vereinheitlichen, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, die Säuglingssterblichkeit zu senken und die Gesundheit von Frauen und Kindern zu fördern.

International war Turnau im Internationalen Frauenbund (IFB) aktiv und wurde 1930 zur Präsidentin der Internationalen Kommission für Volksgesundheit des IFB ernannt. Dieses Amt legte sie 1935 nieder – einerseits wegen mangelnder Kapazitäten und andererseits, da sie nun in der Schweiz lebte und somit keine Vertreterin Deutschlands mehr war. Ab 1935 verlagerte sich Turnaus frauenpolitisches Engagement in die Lokalpolitik. Sie wurde Vorstandsmitglied der Appenzellischen Frauenzentrale und prägte in ihren fast 20 Jahren als Mitglied die Arbeit der Frauenvertretung maßgeblich. Ebenso aktiv war sie in der Hygienekommission des Bundes Schweizerischer Frauenvereine.

Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

„Kinderheim Morgenlicht“

Im Juni 1933 wurde Turnau in ihrer Funktion als IFB-Vertreterin in die Schweiz eingeladen, um einen Sommerkurs über Hygiene abzuhalten. In ihrer Autobiografie schrieb sie, dass „Sr. Hanna in großer Linie voraus [sah], was kommen sollte“ und auf die Schweizer Einladung sofort antwortete: „Zusagen und in der Schweiz bleiben!“ Als Begründung für Kaweraus Sorge nennt Turnau ihre „jüdischen Vorfahren“. Bereits im April 1933 war es zum Boykott jüdischer Einrichtungen und zur Debatte um den Ausschluss „nicht-arischer“ Mitglieder im BDÄ gekommen.

Am 5. Juli 1933 meldete sich Turnau offiziell als „Zuzug aus Berlin“ in Trogen in der Schweiz an. Dort hatte sie ein leerstehendes, im Grünen gelegenes Kinderheim von einer ehemaligen Schulfreundin übernommen. Kawerau folgte ihr 1934 mit acht gemeinsamen Pflegekindern. Am 30. März 1935 gründete sich der gemeinnützige Verein „Kinderheim Morgenlicht“ Trogen. Dieser bot Turnau und ihrer Wahlfamilie kostenfreie Unterkunft und übertrug ihr im Gegenzug die unbezahlte Leitung des Heims. Sie beschaffte sich einen geringen Zuverdienst durch den Unterricht an einer Mädchenschule und das Halten von Vorträgen. Das Kinderheim selbst erhielt großzügige Spenden.

1956 starb Hanna Kawerau im Kinderheim Morgenlicht, vermutlich an den Folgen einer Herzerkrankung. Die leidvollen Weltereignisse, die Schuld Deutschlands sowie die schweren Einzelschicksale hatten schwer auf ihr gelastet und „ihren Lebenswillen [vernichtet]“. In der Folge des Todes der engen Freundin und Weggefährtin schenkte Turnau das Kinderheim im Januar 1957 ihrem ehemaligen Berliner Pflegekind, der inzwischen gelernten Kinderkrankenschwester Doris Steiner-Sagner. Diese leitete die Einrichtung bis 1969 und verkaufte sie schließlich im Jahr 1970.

Turnau lebte bis 1967 im Kinderheim, dann zog sie in ein etwa 40 Kilometer entferntes, neu gebautes Altersheim, in dem sie 1971 ihre Autobiografie verfasste. Sie endete mit den Worten: „Hinter mir liegt ein langes Leben, vollgefüllt mit Schönem und Lebenswertem und voll von Jammer und Elend um mich her. […] – ich bin zum Abschied bereit.“ Laura Turnau starb am 12. Oktober 1978 im Alter von 96 Jahren im Altersheim Brünliacker in Mattwil in der Schweiz.

Über folgende Ärztinnen berichten wir im Jahr 2025:

- Januar: Ingeborg Syllm-Rapoport

- März: Edith Peritz

- Mai: Leonore Ballowitz

- Juli: Laura Turnau

- September: Else Knake

- November: Anne-Marie Durand-Wever