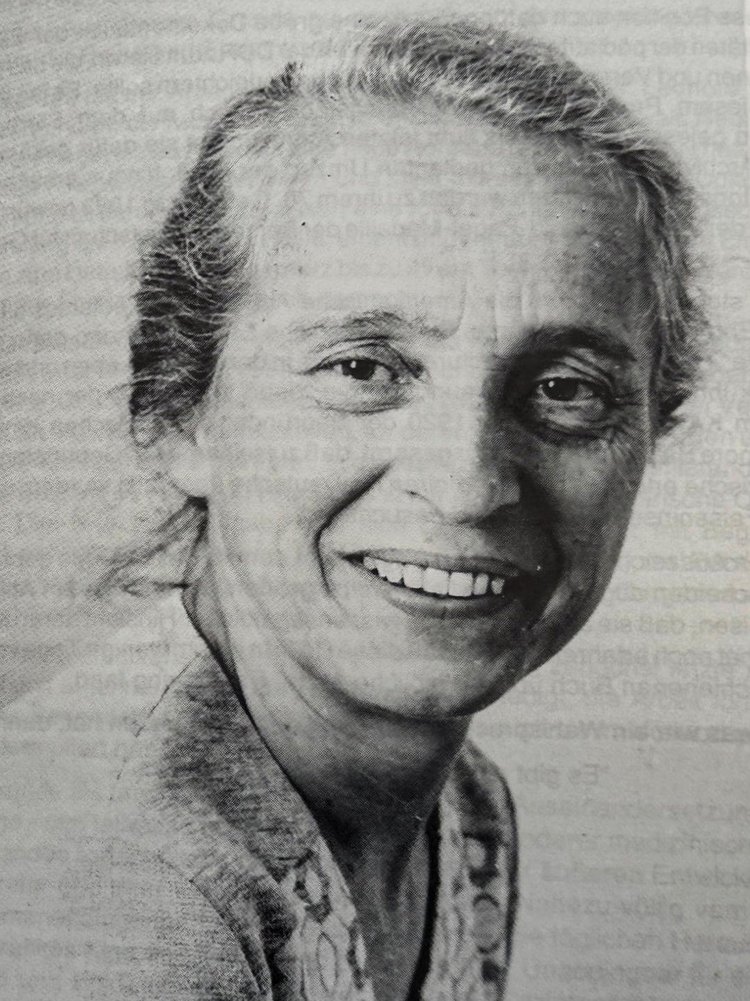

Neonatologin und Medizinhistorikerin

„Ich habe nie das Gefühl gehabt, als Frau benachteiligt worden zu sein. Ein bißchen muss man natürlich ertragen können“, antwortete Leonore Ballowitz 1983 in einem Interview mit dem Berliner „Tagesspiegel“ auf die Frage, wie sie ihren Eintritt als angehende Professorin in die von Männern dominierte Universitätslandschaft im Jahr 1956 empfunden habe. Sie erinnerte sich genau daran, wie sie sich bei sämtlichen Professoren der Freien Universität Berlin vorstellen musste und immer wieder die gleiche Frage beantworten musste: Warum wollen Sie sich als verheiratete Frau überhaupt habilitieren? Ihre Antwort war immer pragmatisch: „Mit einer Habilitation in der Tasche brauche ich keine Angst vor einer Kündigung zu haben.“ Eine bodenständige Antwort – und eine Haltung, die ihren gesamten Werdegang geprägt hat.

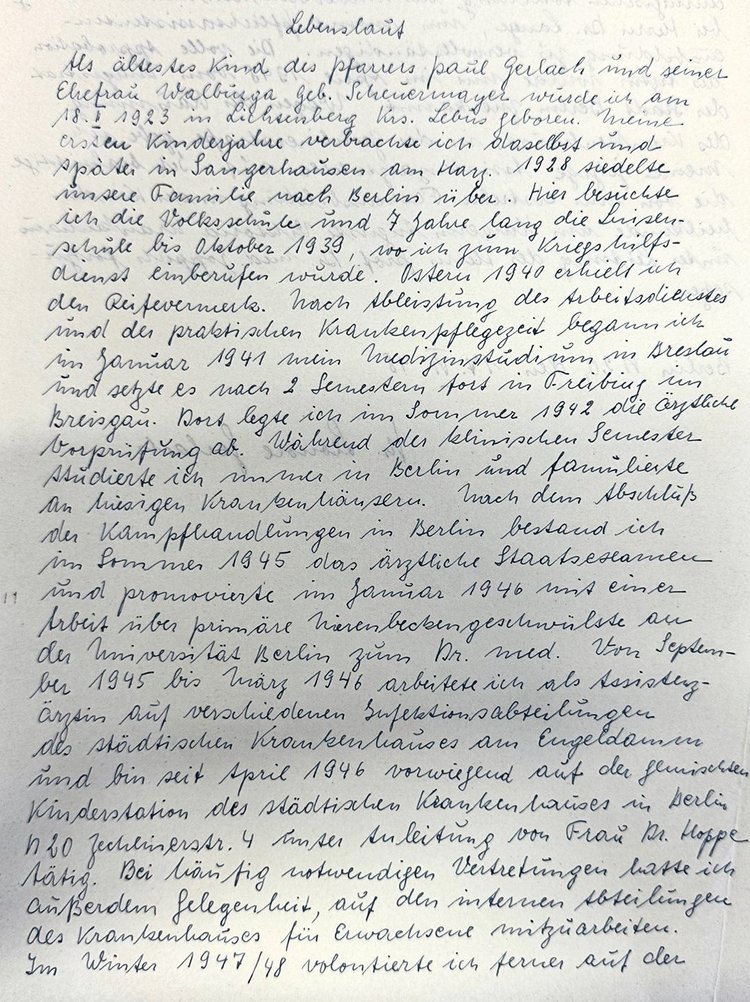

Curriculum vitae

Leonore Gerlach, später verheiratete Ballowitz, wird am 18. Februar 1923 als ältestes Kind des Pfarrers Paul Gerlach und seiner Frau Walburga, geborene Scheuermayer, im Kreis Lebus geboren. Nach einem Zwischenaufenthalt in Sangerhausen im Harz zieht die Familie 1928 nach Berlin, wo der Vater die Pfarrstelle an der Sophienkirche in der Spandauer Vorstadt in Berlin-Mitte übernimmt. Leonore wächst in einem akademisch und sozial engagierten Umfeld auf und besucht die Luisenschule, die erste städtische höhere Mädchenschule Berlins.

Am 6. März 1940 erhält sie ihr Reifezeugnis, nachdem sie den Kriegshilfsdienst abgeleistet hat – eine damals für Schülerinnen und Schüler verpflichtende Maßnahme zur Unterstützung sozialer Einrichtungen. Ab 1942 diente der Kriegshilfsdienst zunehmend der Unterstützung der Rüstungsindustrie und der Verkehrsbetriebe. Mit 18 Jahren begann Gerlach 1941 – mitten im Zweiten Weltkrieg – ihr Medizinstudium an der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. Nach zwei Semestern wechselte sie nach Freiburg im Breisgau und legte schließlich im August 1945 ihr Staatsexamen an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin ab. Bereits während des Studiums sammelte sie praktische Erfahrungen in Berliner Krankenhäusern – in einer Zeit, die durch die extremen Bedingungen der Kriegsjahre geprägt war.

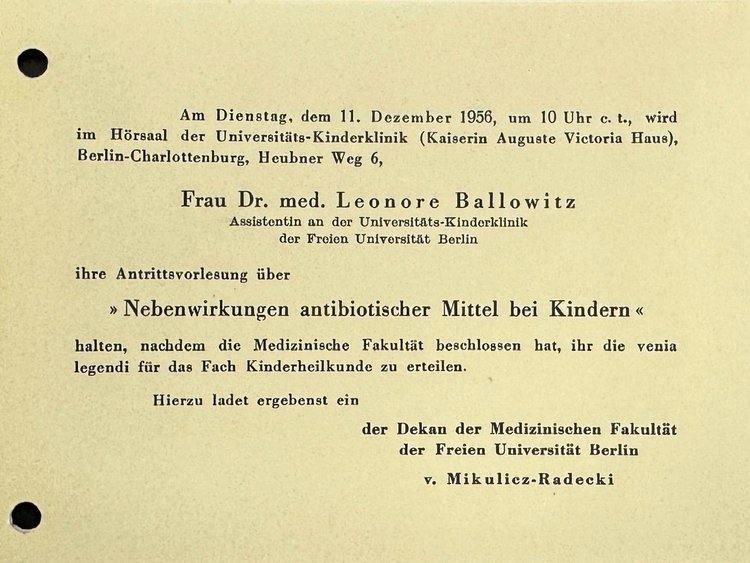

Ihre erste Anstellung als Pflichtassistentin führt sie an das Städtische Krankenhaus am Engeldamm in Berlin-Mitte, wo sie auf einer Infektionsstation arbeitet und bald selbst an Typhus und Diphtherie erkrankt. Am Krankenbett lernt sie ihren späteren Ehemann, Kurt Ballowitz (1907–1994) kennen, Chefarzt des Krankenhauses und Dozent für Innere Medizin an der Freien Universität Berlin (FU Berlin). Zehn Jahre später hält Leonore Ballowitz an der FU Berlin ihre Antrittsvorlesung über „Nebenwirkungen antibiotischer Mittel bei Kindern“, nachdem ihr die Medizinische Fakultät die venia legendi für das Fach Kinderheilkunde erteilt hat.

Einsatz für die Kleinsten in West-Berlin

Doch zunächst lernt sie ihren späteren Mentor Adalbert Loeschke (1903–1970) kennen – den Direktor des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses (KAVH) in Berlin-Charlottenburg, Pädiater und Ordinarius an der FU Berlin: Im Jahr 1948 bewarb sich Ballowitz um eine der begehrten Assistenzarztstellen am KAVH und setzte sich gegen 16 Mitbewerber:innen durch. „Darüber war ich sehr stolz und auch froh“, erinnerte sie sich 1993 in einem Interview mit den FU-Nachrichten. Denn nach dem Tod ihres Vaters, der im April 1945 während der Belagerung Berlins ums Leben kam, trug sie maßgeblich zum Lebensunterhalt der Familie bei – und ermöglichte zudem das Studium ihres jüngeren Bruders.

Bis zu ihrer Pensionierung – und darüber hinaus – blieb Ballowitz dem Kaiserin-Auguste-Viktoria-Haus eng verbunden. Das Krankenhaus wurde 1909 als eigenständige Kinderklinik zur Senkung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reich unter der Schirmherrschaft der Kaiserin Auguste Viktoria im Charlottenburger Schlosspark gegründet. Trotz der Kritik renommierter Pädiater wie Adalbert Czerny (1863–1941), die die Einrichtung zunächst als unzureichend bewerteten, verfolgte das Kaiserin-Auguste-Viktoria-Haus ein innovatives Konzept, das klinische Praxis, wissenschaftliche Forschung und sozialpädiatrische Ansätze miteinander verband. Das Haus besaß eine moderne Entbindungsabteilung mit speziell ausgebildeten Geburtshelfer:innen sowie eine separate Säuglings- und Frühgeborenenabteilung mit modernster technischer Ausstattung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es in die Kinderklinik der Freien Universität Berlin integriert. Ballowitz war daran entscheidend beteiligt.

Von Anfang an wurde die junge Assistenzärztin in wissenschaftliche Arbeiten eingebunden. Der Grundstein für ihr lebenslanges wissenschaftliches Engagement auf dem Gebiet der Blutgruppenserologie in der Schwangerschaft und der Erforschung des Neugeborenen-Ikterus wurde bereits an ihrem ersten Arbeitstag gelegt, als sie die Aufgabe erhielt, die Durchführung einer Blutaustauschtransfusion bei einem Rh-positiven Neugeborenen zu überwachen – eine damals noch neue und auch ihr unbekannte Behandlungsmethode.

Professur und Neonatologie

Nach ihrer Habilitation 1956 bei Adalbert Loeschke mit dem Thema „Leukozytenfunktionen bei gesunden und kranken Kindern“ lehrte Ballowitz von 1957 bis 1963 an der FU Berlin. Parallel dazu absolvierte sie ihre Facharztausbildung, wurde 1959 Oberärztin und erhielt 1960 die Anerkennung als Fachärztin für Kinderheilkunde. Ihre wissenschaftliche und klinische Expertise und die Unterstützung ihres Mentors führten 1964 zur Verleihung einer außerplanmäßigen Professur. Dass Adalbert Loeschke Ballowitz langfristig an sein Haus binden wollte, zeigte sich nicht nur darin, dass sie noch vor ihrer Facharztprüfung zur Oberärztin ernannt wurde, sondern auch darin, dass er sie auf die neu geschaffene Stelle eines wissenschaftlichen Rates am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses berief.

Als Loeschke 1970 überraschend starb, übernahm Ballowitz die kommissarische Leitung der Universitätskinderklinik im KAVH. Zwei Jahre lang führte sie die Klinik, bevor Hans Helge (1930–2015) sie ablöste und Ballowitz die Leitung der Neugeborenenabteilung übernahm – eine Aufgabe, die ihr den direkten Kontakt zum medizinischen Alltag ermöglichte. Trotz ihrer wissenschaftlichen Erfolge blieb sie aus Überzeugung vor allem praktische Kinderärztin.

Nach der Teilung Berlins 1961 wurde das KAVH zur zentralen Einrichtung für Kinderheilkunde in West-Berlin, da die Charité im Ostteil der Stadt auf der anderen Seite der Mauer lag. Das KAVH sicherte nun die universitäre Forschung, Lehre und Versorgung. Ab 1969 setzte sich Ballowitz für die Einrichtung und Betreuung einer Intensivpflege-Station für Neugeborene ein – etwa zur gleichen Zeit, als ihre Kollegin Ingeborg Rapoport (1912–2017) an der Ost-Berliner Charité eine ähnliche Initiative ergriff. In einem Brief an den Präsidenten der FU betont Ballowitz die Dringlichkeit einer besseren klinischen Versorgung kranker Neugeborener. Sie weist darauf hin, dass die Säuglingssterblichkeit in West-Berlin und der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen hochindustrialisierten Ländern Mitteleuropas wie Schweden, Finnland, der Schweiz und den Niederlanden immer noch zu hoch sei – und fordert entschlossene Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung.

Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

Die Abteilung für Neonatologie und Intensivpflege wurde schließlich eingerichtet, und Ballowitz leitete sie von 1974 bis 1984. Nach der Eröffnung der Intensivstation des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses sei die Neugeborenensterblichkeit in West-Berlin deutlich gesunken, berichtete sie 1993 in einem Interview mit dem Tagesspiegel anlässlich ihres 60. Geburtstages. Möglicherweise hat dazu auch ihr in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr entwickeltes spezielles Transportsystem für gefährdete Neugeborene beigetragen – eine Art „Brutkasten“, wie sie es simplifizierend und umgangssprachlich im Tagesspiegel formuliert – der im Feuerwehrwagen untergebracht werden kann. Dieses System ermöglichte den sicheren Transport von Säuglingen in kritischem Zustand aus einer Geburtsklinik in ein Krankenhaus mit neonatologischer Abteilung. Für ihre Verdienste wurde Ballowitz 1978 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

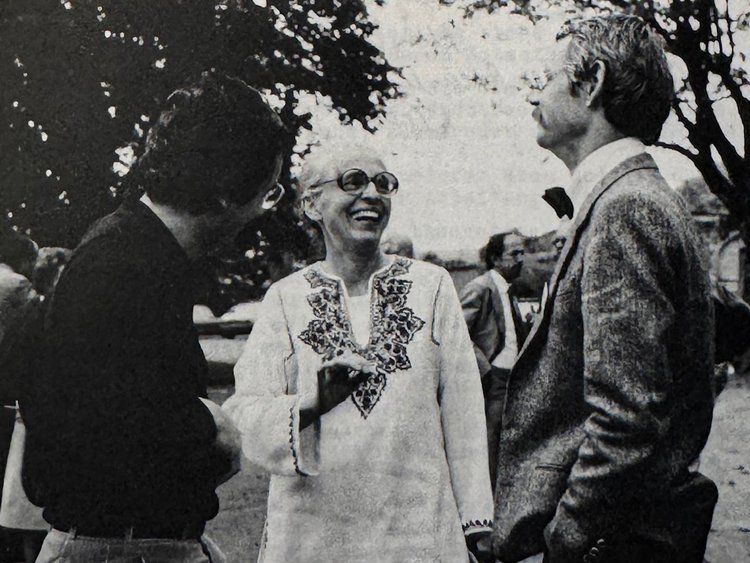

Im Laufe ihrer Karriere betreute Ballowitz über 50 Arbeiten von Doktorand:innen und gilt als eine engagierte Mentorin, die nicht nur die wissenschaftliche Arbeit förderte, sondern auch das persönliche Wohlergehen ihrer Nachwuchswissenschaftler:innen im Blick behielt. Auch internationalen Gästen begegnete sie mit großer Offenheit. Sie lud Spezialist:innen aus aller Welt ein, ließ sie auf der Station ihr Können demonstrieren und förderte so den fachlichen Austausch. Anschließend versammelte sie die Gäste und ihr Team oft an einem Tisch, kochte selbst und schuf eine herzliche, kollegiale Atmosphäre.

Medizingeschichte: Das Archiv des KAVH

Im Jahr 1984 ging Leonore Ballowitz im Alter von 61 Jahren in den Ruhestand und widmete sich fortan vor allem der Geschichte des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses und der Neonatologie im Allgemeinen. Im Archiv des KAVH sind die Krankengeschichten von der Eröffnung des Hauses im Jahre 1909 bis heute nahezu lückenlos erhalten. Ballowitz stellte sich der von der Klinikleitung aufgrund von Raummangel einberufenen Registratur zur Verfügung und setzte sich dabei intensiv für deren Erhalt ein. Mit großer Entschlossenheit kämpfte sie für die Bewahrung des Gesamtbestandes. Die wertvollen Dokumente sollten nicht nur der Forschung zur Verfügung stehen, sondern auch aktiv genutzt werden. Gemeinsam mit Liselott Müller baute sie das historische Krankenblattarchiv auf und initiierte die inhaltliche Auswertung zu spezifischen Krankheitsbildern im Rahmen von Dissertationen.

Mit Unterstützung der Firma Humana Milchwerke begründete sie zudem die Schriftenreihe zur Geschichte der Kinderheilkunde aus dem Archiv des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses. Das erste Heft erschien 1986 und bot eine umfassende Übersicht über den Bestand an Krankengeschichten. Insgesamt sind zwölf Hefte erschienen. Da das Engagement von Ballowitz nicht unbemerkt blieb, wurden ihr auch andere kinderheilkundliche Aktenbestände anvertraut und von ihr in das Archiv überführt.

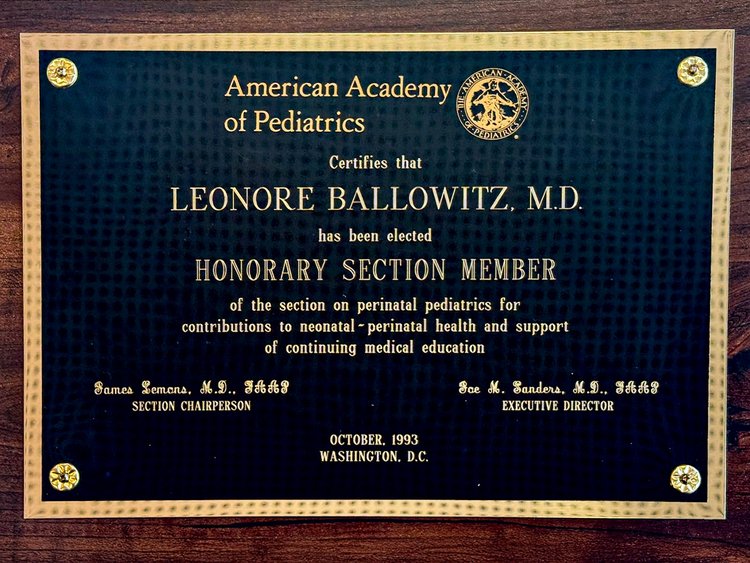

Als Vorsitzende der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde initiierte sie nach der Wiedervereinigung 1990 ein Projekt zur Dokumentation der wissenschaftlichen Aktivitäten der pädiatrischen Gesellschaft der DDR. Für ihre Verdienste um die Geschichte der Medizin wurde Ballowitz an ihrem 70. Geburtstag mit der Julius-Leopold-Pagel-Medaille der Berlin-Brandenburgischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin ausgezeichnet.

Tod und Vermächtnis

Im Herbst 1993 macht sich das Rezidiv einer bösartigen Erkrankung bemerkbar. In Vorbereitung auf ihren nahenden Tod ordnet Ballowitz mit bemerkenswerter Ruhe ihre persönlichen Angelegenheiten. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass ihre Forschungen auf dem Gebiet der Kinderheilkunde weitergeführt werden und widmet sich der Herausgabe des zwölften Heftes der Schriftenreihe zur Geschichte der Kinderheilkunde.

Wer das Glück hatte, unter ihr zu arbeiten, war beeindruckt von ihrer Schaffenskraft und ihrem Engagement. Meist war sie morgens die Erste in der Klinik und verließ sie oft erst in der Nacht.

Leonore Ballowitz stirbt am 4. Februar 1994, kurz vor ihrem 71. Geburtstag, in ihrem Haus in Berlin-Gatow. Sie hinterlässt keine eigenen Kinder, hatte aber drei Patenkinder in Indien.

In seinem Nachruf würdigt Dr. med. Thomas Lennert, ebenfalls Kinderarzt und langjähriger Mitarbeiter am KAVH, sie so: „Wer das Glück hatte, unter ihr zu arbeiten, war beeindruckt von ihrer Schaffenskraft und ihrem Engagement. Meist war sie morgens die Erste in der Klinik und verließ sie oft erst in der Nacht. Sie war keine bequeme Vorgesetzte, verlangte viel und konnte ungeduldig werden … Wen sie aber einmal akzeptiert hatte, dem war sie eine mütterliche Freundin, die auch mit öffentlichem Lob nicht geizte. Das galt nicht nur für ärztliche Mitarbeiter, sondern im gleichen Maße für die Schwestern.“

Quellen- und Literaturhinweise sind über die Redaktion erhältlich.

Über folgende Ärztinnen berichten wir im Jahr 2025:

- Januar: Ingeborg Syllm-Rapoport

- März: Edith Peritz

- Mai: Leonore Ballowitz

- Juli: Anne-Marie Durand-Wever

- September: Else Knake

- November: Laura Turnau