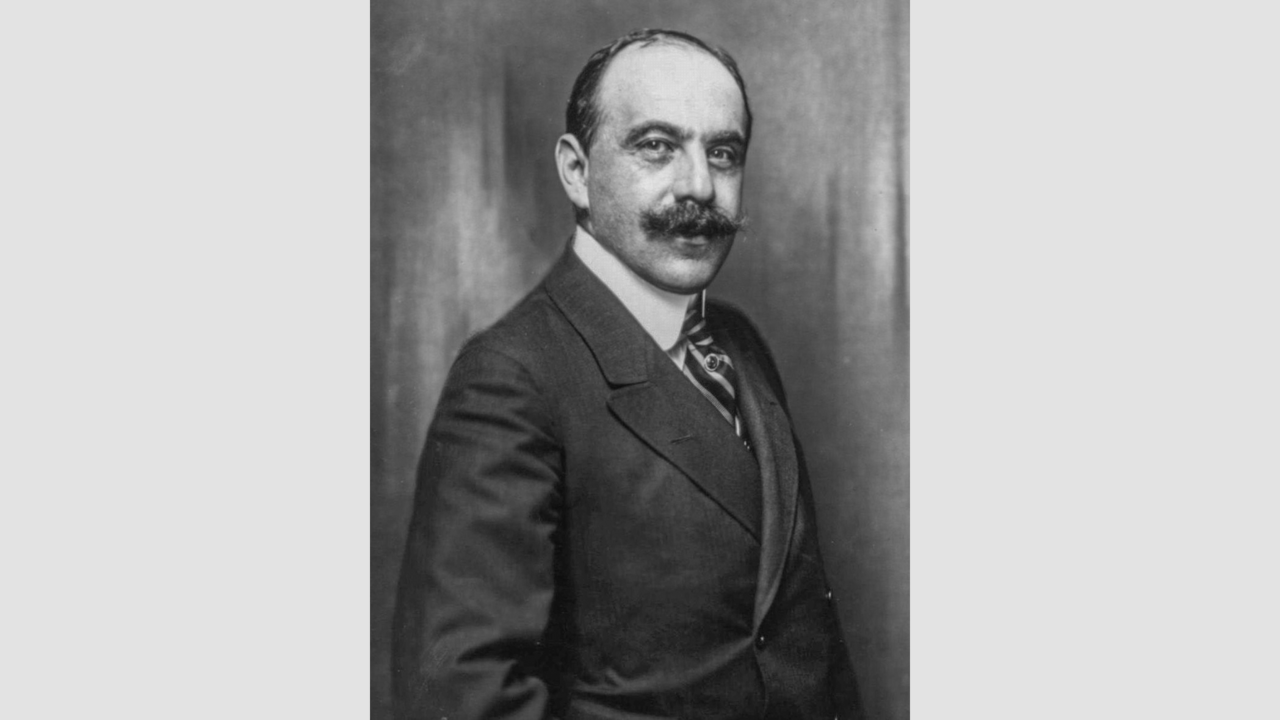

August von Wassermann (1866–1925)

Nachdem der Mediziner und Wissenschaftler August von Wassermann am 16. März 1925 im Alter von 59 Jahren verstorben war, schickte der Stellvertreter des kurz zuvor ebenfalls verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert (1871-1925) folgendes Telegramm an seine Witwe: „An dem schmerzlichen Verlust, der Sie durch den Tod Ihres Herrn Gemahls betroffen hat, nehme ich aufrichtig Anteil. Deutschland betrauert in dem Dahingeschiedenen einen erfolgreichen Forscher, der sich um die medizinische Wissenschaft und die leidende Menschheit große Verdienste erworben hat. Das Reich und Preußen verlieren in der Fürsorge für die Volksgesundheit durch seinen Tod einen verständnisvollen Mitarbeiter und einen tatkräftigen Förderer. Sein Andenken wird in hohen Ehren weiterleben“.

Dieses Versprechen sollte sich in der Zeit des Nationalsozialismus nicht erfüllen – im Gegenteil: Ein Wassermann posthum gewidmeter Platz in Dahlem wurde umbenannt. Seine Söhne wurden aus Deutschland vertrieben, seine Witwe 1943 in Auschwitz ermordet. Anlässlich seines 100. Todestages skizziert der Beitrag den Werdegang und die wissenschaftlichen Leistungen August von Wassermanns und beschreibt Orte in Berlin, an denen er Spuren hinterlassen hat.

Mitarbeiter von Robert Koch

Der aus einer jüdischen Bamberger Bankiersfamilie stammende August von Wassermann kam 1890 als junger Arzt nach Berlin. Zuvor hatte er an den Universitäten Erlangen und Straßburg Medizin studiert. Es gelang ihm bei Bernhard Proskauer, dem Leiter der Chemischen Abteilung des von Robert Koch geleiteten Hygiene-Instituts der Friedrich-Wilhelms-Universität in der Klosterstraße, eine Praktikantenstelle zu erhalten. Als im Juli 1891 das eigens für Koch errichtete Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten – das heutige Robert Koch-Institut (RKI) – in unmittelbarer Nähe der Charité den Betrieb aufnahm, wechselten zahlreiche Mitarbeitende des Hygiene-Instituts, darunter Proskauer und Wassermann, mit an das neue Institut.

In den folgenden Jahren arbeitete Wassermann als unbesoldeter Assistent vor allem in der von Ludwig Brieger geleiteten Krankenabteilung des Instituts. Er veröffentlichte mehrere Beiträge über die Immunität gegenüber Diphtherie und Cholera und forschte unter anderem an der Seite von Paul Ehrlich. Erst nach zehnjähriger Tätigkeit am Institut für Infektionskrankheiten wurde Wassermann 1901 als besoldeter etatmäßiger Assistent angestellt. Kurz zuvor war das Institut in einen Neubau im Stadtteil Wedding umgezogen. 1901 habilitierte sich Wassermann für das Fach Innere Medizin. Ein Jahr später wurde er zum Abteilungsleiter am Institut und zum außerordentlichen Professor für experimentelle Therapie an der Medizinischen Fakultät der Berliner Universität ernannt. 1906 übernahm er als Abteilungsvorsteher die Leitung der selbständigen Abteilung für experimentelle Therapie und Serumforschung am Institut für Infektionskrankheiten. Nachdem ihm 1907 der Titel „Geheimer Medizinalrat“ verliehen worden war, wurde Wassermann 1911 zum ordentlichen Honorarprofessor der Berliner Universität ernannt.

Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

Der „Wassermann-Test“

Jahrhundertelang galt die zu den Geschlechtskrankheiten zählende Syphilis als Geißel der Menschheit. Erst 1905 gelang den beiden Berliner Forschern Fritz Schaudinn und Erich Hoffmann die Entdeckung des Syphilis-Erregers Spirochaeta pallida (heute: Treponema pallidum), eines spiralförmigen Bakteriums. Ein direkter mikroskopischer Erregernachweis war und ist jedoch bis heute nur selten möglich, und wenn, dann meist nur im Frühstadium der Erkrankung.

Auf der Grundlage der 1901 von zwei belgischen Bakteriologen erstmals beschriebenen Komplementbindungsreaktion entwickelte Wassermann ein serodiagnostisches Verfahren zum Nachweis einer Syphilisinfektion. Hierfür etablierte sich in der Folge der Name „Wassermann-Test“ bzw. „Wassermann-Reaktion“. Der Ausdruck „Wassermann-positiv“ wurde bald synonym für die Diagnose Syphilis verwendet.

Die grundlegende Veröffentlichung, für die Wassermann mit den beiden Dermatologen Carl Bruck und Albert Neisser zusammengearbeitet hatte, erschien am 10. Mai 1906 in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“. Darin berichteten die drei Forscher, dass es ihnen gelungen sei, „den Nachweis zu führen, ob ein bestimmtes Organ syphilitische Substanzen beherbergt“. Man habe eine „spezifische serodiagnostische Reaktion auf syphilitisches Material“ erhalten.

Wenige Jahre später fanden Paul Ehrlich und seine Mitarbeitenden am Ende einer langwierigen Testreihe mit organischen Arsenverbindungen ein Heilmittel gegen die Syphilis. 1910 wurde das Präparat nach umfangreichen klinischen Tests von den Farbwerken Hoechst unter dem Namen Salvarsan („heilendes Arsen“) auf den Markt gebracht. Erstmals stand den behandelnden Ärzten ein chemisch hergestelltes Medikament zur Verfügung, das gezielt gegen eine gefährliche Infektionskrankheit wirkende: Das Zeitalter der Chemotherapie war angebrochen.

Der Wassermann-Test war von großer Bedeutung für die Diagnostik der Syphilis und für die Identifikation von Personen mit latenter Syphilis (Fälle ohne klinische Symptome) sowie für die Erfolgskontrolle der Salvarsan-Behandlung. Bis in die 1960er-Jahre gehörte seine Durchführung in modifizierter Form zu den Standardverfahren in medizinischen Laboratorien auf der ganzen Welt. Inzwischen werden jedoch modernere und zuverlässigere Methoden zur Diagnose der Syphilis angewandt.

Chemotherapie gegen Mäusekrebs

Auch auf dem Gebiet der Chemotherapie bei Krebserkrankungen leistete August von Wassermann Pionierarbeit. Der jüdische Krebsforscher Carl Lewin schrieb 1928 in einem Aufsatz über „Die Chemotherapie der malignen Geschwülste“, der anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Universitätsinstituts für Krebsforschung an der Charité in einem Sammelband erschien: „Der erste, der auf der Ehrlichschen Grundlage eine Chemotherapie maligner Geschwülste begonnen hat, ist von Wassermann gewesen. Er hat mit Eosin-Selen maligne Mäusetumoren zur Heilung bringen können.“ Allerdings konnten die im Tierexperiment erzielten Erfolge nicht auf den Menschen übertragen werden.

Seine chemotherapeutischen Versuche an tumorkranken Tieren, die erstmals 1911 in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“ veröffentlicht wurden, hatte Wassermann noch am Institut für Infektionskrankheiten zusammen mit seinen Mitarbeitern Franz Keysser und Michael Wassermann durchgeführt. In der Einleitung skizzierten die Autoren die bis heute bestehende Herausforderung in der Onkologie, „chemische Mittel zu konstruieren, welche in erster Linie nur diese neugebildeten Geschwulstzellen, aber nicht die zum normalen Bestande des Organismus gehörenden Körperzellen angreifen“.

Tatsächlich gelang es Wassermann und seinen Mitarbeitenden ein Präparat aus dem Farbstoff Eosin und dem chemischen Element Selen zu entwickeln, das nach mehreren in die Schwanzvene von Tumormäusen verabreichten Injektionen dazu führte, dass sich die Tumoren dauerhaft zurückbildeten. Sie warnten jedoch – auch vor dem Hintergrund starker Nebenwirkungen – davor, voreilig vergleichbare Heilergebnisse bei menschlichen Krebspatienten zu erwarten.

Gründungsdirektor am Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – Vorläufer der heutigen Max-Planck-Gesellschaft – wurde 1911 gegründet. Der Berliner Theologieprofessor und Berater des Kaisers, Adolf Harnack, hatte 1909 in einer Denkschrift den Reformbedarf des deutschen Wissenschaftssystems angemahnt und die Einrichtung unabhängiger, auf Grundlagenforschung ausgerichteter Forschungsinstitute empfohlen. Die Naturwissenschaften sollten dabei im Fokus stehen. Die ersten beiden Kaiser-Wilhelm-Institute – das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie und das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie – wurden in Rekordzeit errichtet und im Oktober 1912 in Dahlem eingeweiht. Kurz darauf entstand in deren unmittelbarer Nachbarschaft das Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie, zu dessen Gründungsdirektor August von Wassermann berufen wurde.

Die feierliche Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für experimentelle Therapie fand am 28. Oktober 1913 in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. statt. Das Institut bestand aus einem Hauptgebäude, zwei Stallgebäuden sowie einem für den Assistenten und den Pförtner errichteten Wohnhaus und gliederte sich in zwei Abteilungen: Die bakteriologisch-serologische Abteilung wurde von Wassermann selbst geleitet, die chemische Abteilung von dem Biochemiker Carl Neuberg. Schon bei der inhaltlichen Planung und räumlichen Ausgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für experimentelle Therapie wurden Wassermanns Ideen berücksichtigt. Die Vorgehensweise, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut um einen renommierten Wissenschaftler herum aufzubauen und diesem weitreichende Gestaltungsfreiheiten einzuräumen, wurde in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft häufig angewandt und nach deren langjährigem Präsidenten als „Harnack-Prinzip“ bezeichnet.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges – keine zehn Monate nach der Eröffnung des neuen Kaiser-Wilhelm-Instituts – bedeutete einen gravierenden Einschnitt. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie wurde damit beauftragt, die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen Typhus und Cholera zu überprüfen, mit denen deutsche Soldaten vor den gefürchteten Seuchen geschützt werden sollten. Wassermann selbst wurde als Militärhygieniker mit der Überwachung der Infektionskrankheiten an der Ostfront betraut. Vor Militärärzten hielt er Vorträge über die „Seuchenbekämpfung im Kriege“, die auch in Fachzeitschriften zu Fortbildungszwecken veröffentlicht wurden. Später wurde er als Leiter des Amtes für Hygiene und Bakteriologie an das Preußische Kriegsministerium abgeordnet.

Nach dem Krieg nahm das Institut seine zivile Forschungstätigkeit wieder auf. 1922 wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie um den Namenszusatz „und Biochemie“ erweitert und Abteilungsleiter Neuberg neben von Wassermann zum zweiten Direktor bestimmt. Bemühungen, ein eigenständiges Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie zu gründen, scheiterten unter anderem an der sich verschärfenden Inflation. Nach Wassermanns Tod im Jahr 1925 wurde die „experimentelle Therapie“ aus dem Institutsnamen gestrichen. Neuberg blieb Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biochemie, bis er 1934 auf Druck der Nationalsozialisten wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen wurde.

August von Wassermann

Auszeichnungen und posthumes Gedenken

August von Wassermann war der erste Wissenschaftler, der mit dem Aronson-Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Mikrobiologie und Immunologie geehrt wurde. Er erhielt die nach dem Tod des Berliner Kinderarztes und Bakteriologen Hans Aronson (1865–1919) ins Leben gerufene Auszeichnung am 8. März 1921, dem Todestag des zwei Jahre zuvor verstorbenen Stifters. Den Nobelpreis für Medizin erhielt Wassermann indes nie, obwohl er 45-mal dafür vorgeschlagen wurde. Allein Paul Ehrlich, der den Nobelpreis 1908 erhalten hatte, nominierte Wassermann in sechs Jahren.

Fünf Jahre nach dem Tod Wassermanns wurde in unmittelbarer Nähe des von ihm einst geleiteten Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie ein bis dahin namenloser Platz nach dem berühmten Forscher benannt. Dieser Name bestand allerdings lediglich acht Jahre. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, ließen sie 1938 in Berlin alle Straßen und Plätze, die nach jüdischen Persönlichkeiten benannt waren, umbenennen. Aus dem Wassermannplatz wurde der dem Botaniker und Genetiker Carl Correns gewidmete Corrensplatz.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschah in diesem Zusammenhang jahrzehntelang nichts. Erst als das Thema 2019 in der Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf diskutiert wurde, beschloss diese statt einer Rückbenennung des Corrensplatzes eine Art Ausgleichsfläche zu schaffen. Am 16. Juni 2022 wurde der „neue“ August-von-Wassermann-Platz, nur fünf Minuten Fußweg vom alten Wassermannplatz entfernt, gegenüber dem Harnack-Haus, der Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., eingeweiht.

Wer sich heute in Berlin auf die Spuren von August von Wassermann begeben möchte, kann neben dem RKI und dem ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie sowie dem August-von-Wassermann-Platz und einer nach ihm benannten Straße in Adlershof auch seine letzte Ruhestätte besuchen, die als Ehrengrab des Landes Berlin ausgewiesen ist. Seine Urne befindet sich im Kolumbarium auf dem Urnenfriedhof Wedding in der Gerichtsstraße.

Zum Weiterlesen

Benjamin Kuntz

August von Wassermann

Bakteriologe – Immunologe – Pionier der Serodiagnostik

Jüdische Miniaturen Band 337

Hentrich & Hentrich, Leipzig, Berlin, 2025

108 Seiten, 32 Abbildungen

10,90 Euro

Link zum Buch: August von Wassermann