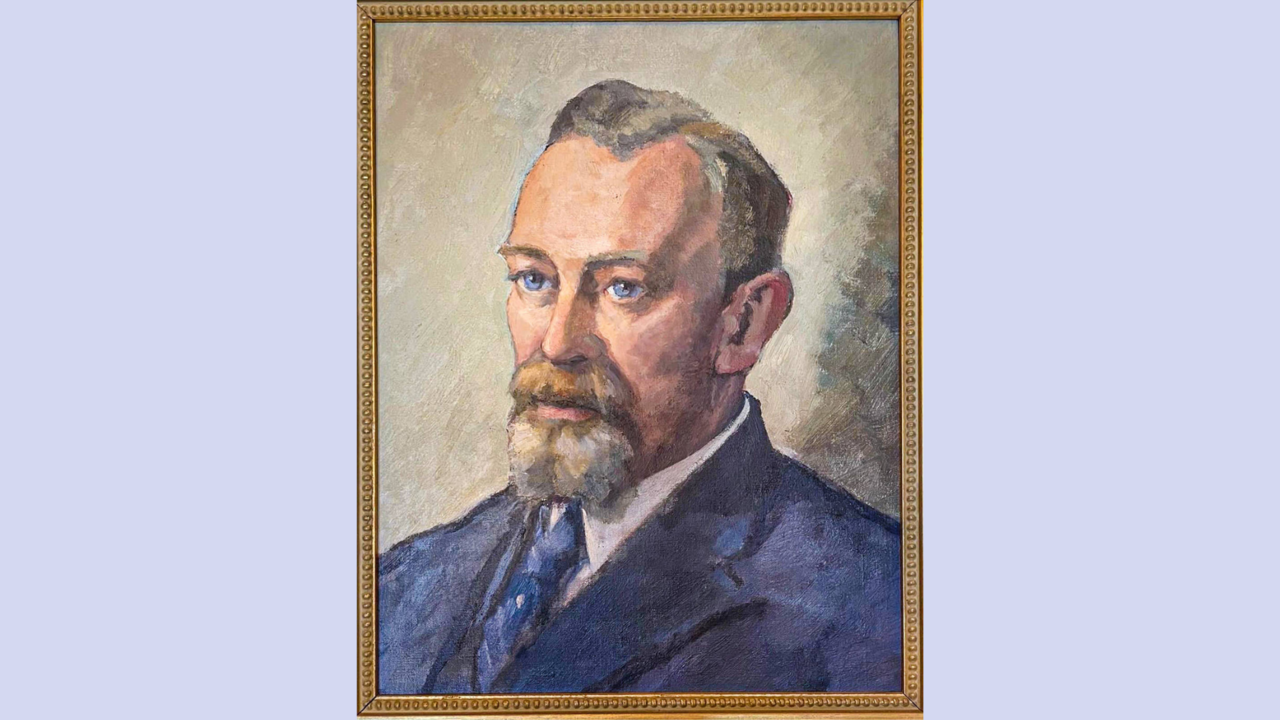

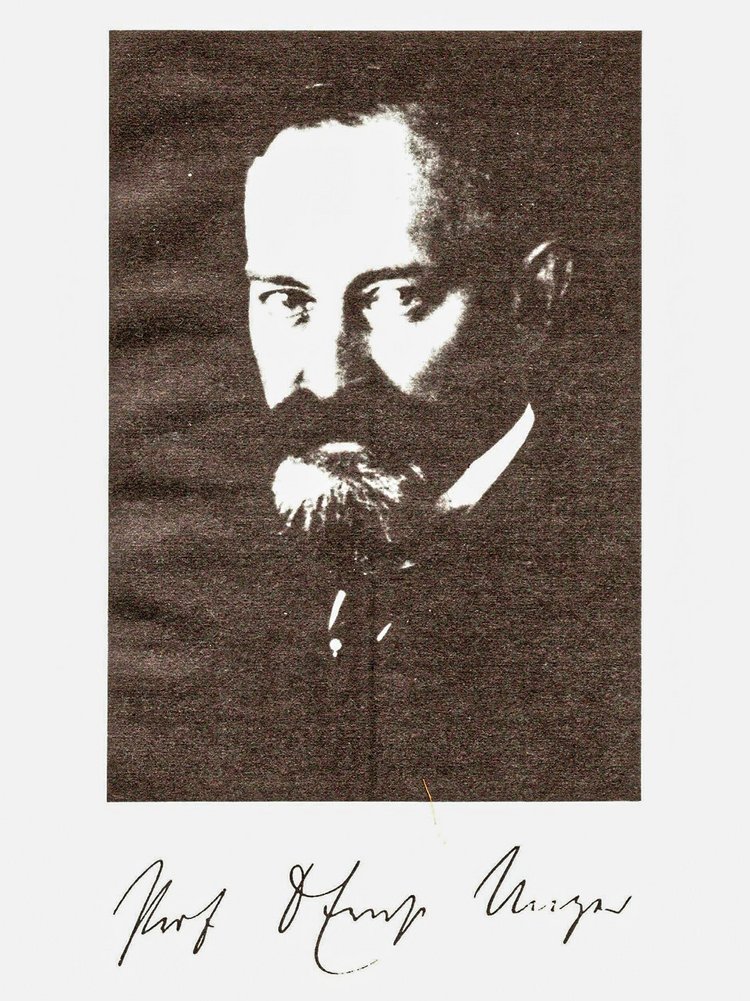

Ernst Unger (1875–1938)

Ernst Unger kam am 2. April 1875 in Berlin zur Welt. Seine Eltern waren der jüdische Kaufmann Albert Unger und dessen Ehefrau Elise, geborene Wiesenthal. Er besuchte das Joachimsthalsche Gymnasium in der heutigen Bundesallee. Nach dem Abitur nahm er 1892 das Medizinstudium an der Berliner Friedrich-Wilhelms Universität auf. Unterbrochen von zwei einsemestrigen Aufenthalten an der Universität Freiburg, schloss er das Studium in seiner Heimatstadt ab. Im Anschluss an das Staatsexamen promovierte Unger 1898 bei dem Pathologen Carl Benda mit einer Arbeit über „Das Colostrum“.

Erste Erfahrungen als ausgebildeter Arzt sammelte Unger 1899 bei dem Internisten und Bakteriologen Albert Fraenkel, der die Abteilung für Innere Medizin am Berliner Städtischen Krankenhaus Am Urban leitete. Im selben Jahr wechselte er zu Ferdinand Karewski an die Poliklinik für Chirurgie des Jüdischen Krankenhauses. Schließlich war er von 1903 bis 1905 bei Ernst von Bergmann an der Berliner Chirurgischen Universitätsklinik tätig.

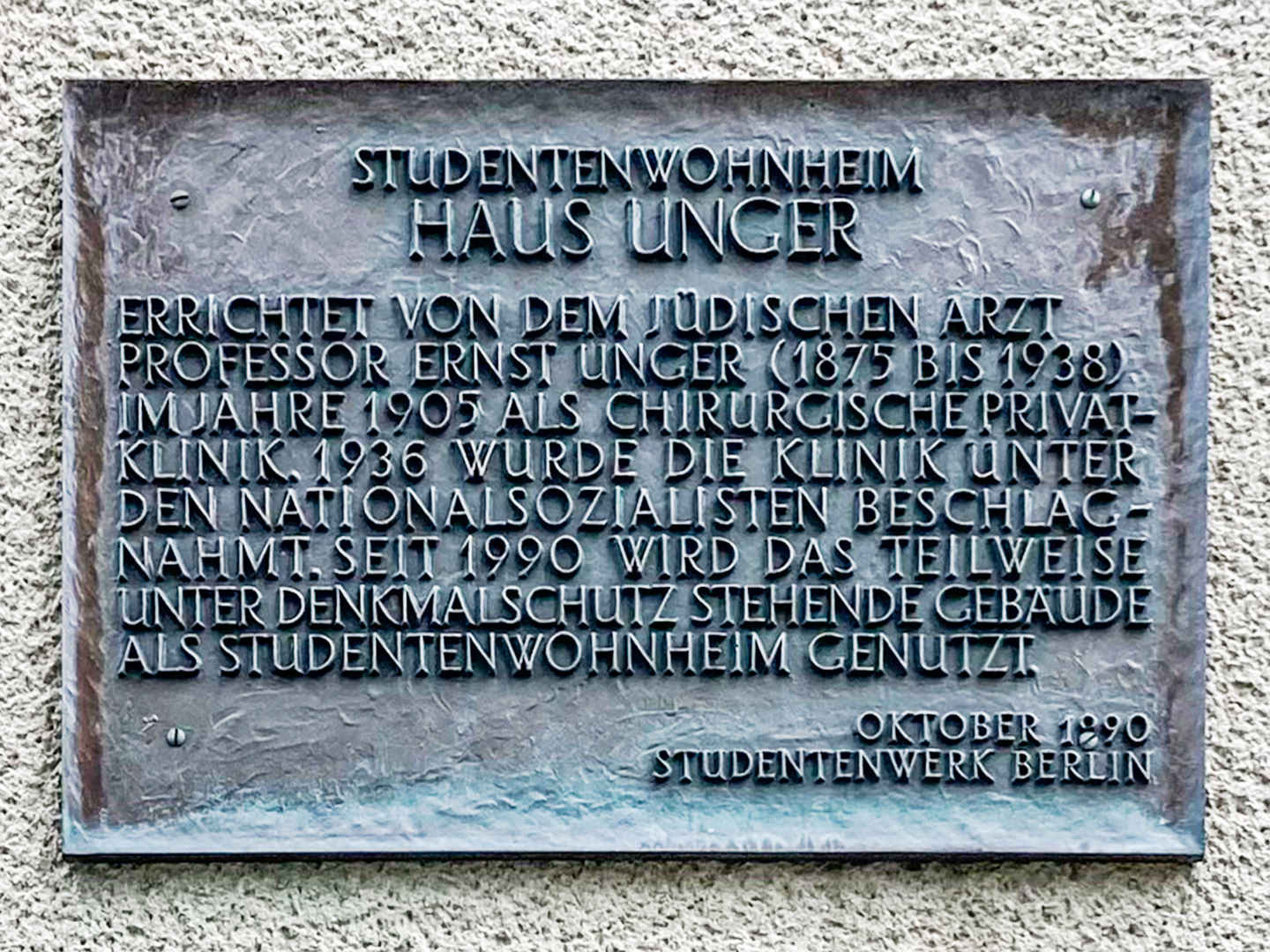

Privatklinik für Chirurgie im Lützowviertel

Ungers Vater, Albert Unger, hatte das Haus in der Derfflingerstraße 1905 erworben, und sein Sohn richtete sich im Vorderhaus eine Privatpraxis ein. Gleichzeitig wurde auf dem großen Grundstück hinter den Seitenflügeln der Häuser 20, 20 A und 21 vom Architektenbüro Breslauer & Salinger ein Klinikgebäude errichtet, das nach seiner Fertigstellung 1906 auf fünf Etagen und acht Stationen insgesamt 26 zumeist Einzelzimmer für „Patienten aller Klassen“ bot. Das Haus verfügte über einen kleinen und einen großen Operationssaal, über ein eigenes Röntgeninstitut mit Diagnose- und Bestrahlungsräumen, das Ludwig Halberstädter leitete, sowie über eine orthopädische Abteilung für „Gipskinder“. Es war nach den damals höchsten hygienischen und technischen Standards eingerichtet.

Die Liste der Belegärzte liest sich wie ein „Who is Who“ der Berliner Medizin jener Zeit: Neben Ernst von Bergmann, dessen Bild an der Fassade der Klinik prangte, arbeiteten der Orthopäde Hermann Gocht, der Gallenspezialist Hans Kehr, die Gynäkologen Ernst Bumm und Alfred Loeser, die Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten Gustav Killian und Carl von Eicken, der Augenarzt Emil Krückmann, der Urologe Paul Rosenstein und der Chirurg Moritz Borchardt in der Klinik. Viele dieser Experten teilten das spätere Schicksal Ungers und emigrierten nach 1933.

Leitender Chirurg am Rudolf-Virchow-Krankenhaus

Ausweislich seiner Personalakte veröffentlichte Unger bis einschließlich 1920 mehr als 50 Publikationen in klinischen und grundlagen-wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Damit bewarb er sich 1920 auf die freigewordene Stelle eines Direktors an der II. Chirurgischen Klinik des Rudolf-Virchow-Krankenhauses. Als er 1920 gewählt wurde, zunächst auf Zeit und später – 1925 – auf Lebenszeit verbeamtet, musste er die Klinik in der Derfflingerstraße an seinen Kollegen Halberstädter verpachten und war dort nur noch konsiliarisch tätig. In dieser Zeit war Unger in vielen Teilbereichen der Medizin, und weit über das Fach Chirurgie hinaus, aktiv: Er war Mitglied der chirurgischen Fachgesellschaft und leistete Pionierarbeit in der Neurochirurgie durch Eingriffe am Gehirn, am Rückenmark und an Nerven ebenso wie in der Magen-Darm- und der Thorax-Chirurgie.

Wegbereiter der Nierentransplantation und Organisator des Berliner Blutspendewesens

In den Jahren bis 1911 hatte sich Unger vorwiegend tierexperimentell mit der Frage beschäftigt, ob Nieren transplantiert werden könnten. Autologe Verfahren, das heißt Entfernung und Wiedereinsetzung des Organs beim gleichen Tier, etwa Schweine, Ziegen, Hunde oder Katzen, funktionierten, die (heterologe) Übertragung von einer Spezies auf eine andere war meist wegen Blutgerinnungsproblemen erfolglos. Im Februar 1909 kündigte er auf einer Sitzung der Physiologischen Gesellschaft Transplantationsversuche beim Menschen an.

Ernst Unger

Am 9. Januar 1911 wagte Unger in seiner Privatklinik die Übertragung beider Schweinsaffen-Nieren, einschließlich Blase und Harnleiter, auf eine schwer erkrankte 21-jährige Frau mit Urämie, an der sie zu sterben drohte. Die Patientin starb dennoch 32 Stunden nach der Operation. In der Diskussion des Falles äußerte sich Unger selbstkritisch darüber, dass „die Transplantationsidee nicht an chirurgischen Problemen, sondern an einer ‚biochemischen‘ Transplantationsbarriere scheitern könnte“, also an dem, was heute als Immunbarriere bezeichnet wird. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis dieses Problem gelöst wurde.

Das galt auch für die Technik der Bluttransfusion, die erst nach der Identifizierung der Blutgruppen AB0 durch Karl Landsteiner 1901/1902 zur klinischen Routine werden konnte. Die Organisation der Blutspende erfolgte in Deutschland zunächst klinikintern und nicht regional oder überregional, da die deutschen Chirurgen die direkte Lebendspende gegenüber der Verwendung von mit Citrat versetztem Depotblut vorzogen. Im Jahr 1932, zehn Jahre nach der Gründung eines Blutspendedienstes in Großbritannien, wurde in Berlin die erste deutsche zentrale Blutspendeorganisation am Rudolf-Virchow-Krankenhaus aufgebaut, die Unger unterstand. Als er 1933 das Virchow-Klinikum verlassen musste, hatte das Zentrum die ersten 425 Bluttransfusionen vermittelt und organisiert.

Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

Die Jahre 1933–1938: Entlassung, Entrechtung, Tod

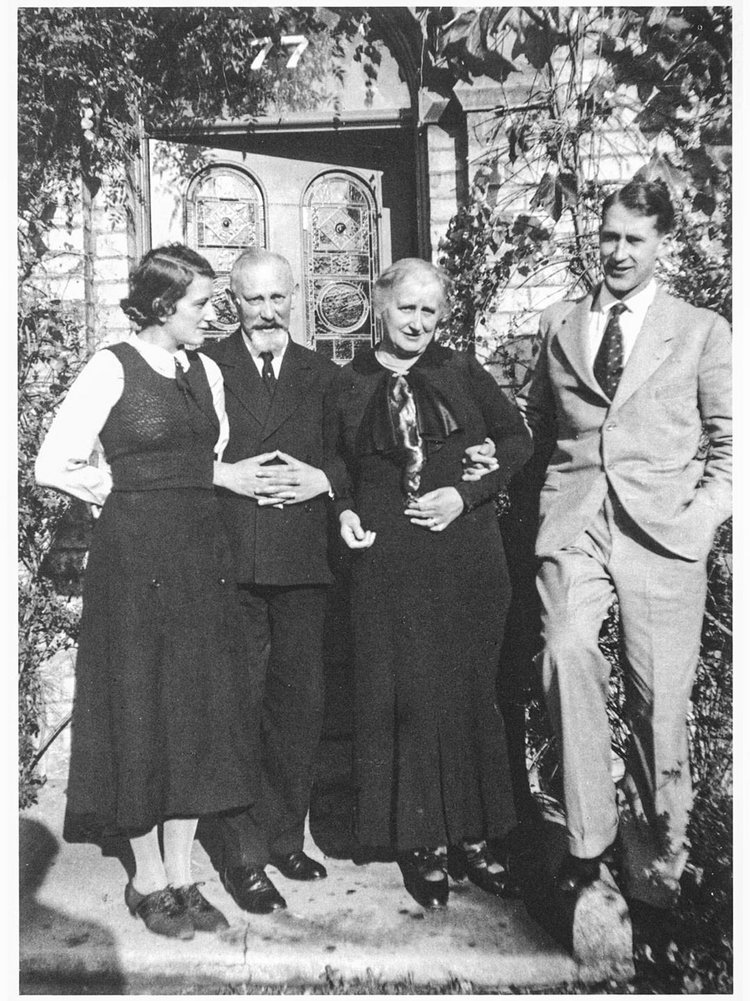

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Unger im April 1933 aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus seiner Stellung am Rudolf-Virchow-Krankenhaus entlassen. 1936 musste er seine Privatklinik verkaufen. Unger, der seit 1907 mit der katholischen Krankenschwester Pauline Birnbaum verheiratet war, sah sich zunehmenden Repressalien ausgesetzt. An seinen Sohn, der nach England emigriert war, schrieb er im August 1938 angesichts der von den Nationalsozialisten erlassenen Namensänderungsverordnung: „Und dann bitte ich davon Kenntnis zu nehmen, dass ich vom 01.01.1939 an Ernst Israel Unger heiße und eine Kennkarte mit dem Aufdruck ‚Jude‘ und Fingerabdruck dauernd bei mir tragen werde.“

Die Umsetzung dieser Maßnahme und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erlebte Unger jedoch nicht mehr. Er starb am 13. September 1938 im Kreiskrankenhaus Prenzlau an den Folgen eines tragischen Autounfalls auf der Autobahn bei Gramzow im Landkreis Uckermark. Er war auf dem Weg nach Pommern, wo er sich zusammen mit seiner Frau und der jüngsten Tochter auf ein Bauerngut zurückziehen wollte, in das offenbar der Erlös des Zwangsverkaufs seiner Privatklinik geflossen war.