Stellen Sie sich vor ...

Stellen Sie sich vor, Sie sind eine junge Ärztin oder ein junger Arzt und starten Ihre Facharztausbildung in einem mittelgroßen, kommunal getragenen Krankenhaus in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Vermutlich fällt Ihnen diese Vorstellung leicht, wenn Sie an den Beginn Ihrer eigenen Berufslaufbahn zurückdenken.

Sie arbeiten nun schon seit einigen Wochen auf einer Station, auf der internistische Patient:innen behandelt werden. Die Arbeit ist sehr anstrengend, aber sie macht Ihnen Spaß. Sie sind hilfsbereit und wissbegierig. Sie versuchen, sich so in die Abläufe einzuklinken, dass Sie möglichst nützlich für das medizinische und pflegerische Team sind. Sie halten sich für kritikfähig, versuchen aus eigenen Fehlern schnell zu lernen und arbeiten ansonsten gewissenhaft an den Aufgaben, die Ihnen zugeteilt werden.

Anfangs kommen Sie mit allen gut aus, doch nach einiger Zeit verändert sich die Stimmung Ihnen gegenüber. Der Ton wird rauer, besonders, wenn Sie mit einer bestimmten Gruppe aus dem Team zusammenarbeiten müssen. Vor allem einer der Oberärzte ist unfreundlich zu Ihnen und weist Sie des Öfteren während der Visite vor allen zurecht. Sie wehren sich nicht dagegen, da Sie keinen Ärger machen wollen. Es ist schließlich für alle schon stressig genug.

Hinter Ihrem Rücken wird geredet

Mit der Zeit werden Ihnen immer mehr Aufgaben übertragen, für die Sie aufgrund Ihres Ausbildungsstands nicht die Verantwortung übernehmen können. Aus Solidarität mit dem Team sagen Sie aber nichts, denn die Arbeit muss schließlich gemacht werden. Nun unterlaufen Ihnen aber mehr Fehler, manche davon sind gefährlich für die Patient:innen. Diese beschweren sich über Sie. Der ärztliche Direktor bekommt das mit und zitiert Sie zu sich.

Kurz danach erfahren Sie, dass Sie nicht zu einer wichtigen Besprechung dazu gebeten wurden, obwohl es um Ihre Patient:innen ging. Inzwischen ist kaum noch jemand aus dem Team freundlich zu Ihnen. Es wird hinter Ihrem Rücken über Sie geredet, und manche – besonders der Oberarzt und die mit ihm befreundeten Kolleg:innen – vermeiden den Kontakt mit Ihnen oder fahren Sie unwirsch an. Schließlich legt der Oberarzt Ihnen nahe, eine Psychotherapie zu machen, da er Sie für psychisch angeschlagen hält.

Sie verstehen nicht, warum all das passiert ist. Haben Sie sich falsch verhalten? Sind Sie jemandem auf den Fuß getreten? Gibt es ein Missverständnis? Haben Sie einen unpassenden Witz gemacht? Sie grübeln permanent darüber nach, auch nachts, kommen aber nicht darauf. Der Stress, die Ängste und Selbstzweifel rauben Ihnen den Schlaf. Irgendwann haben Sie kaum noch Energie, zur Arbeit zu gehen. Sie wollen sich auch nicht mehr mit Freund:innen treffen. Manchmal denken Sie sogar daran, sich das Leben zu nehmen, weil Sie keinen Ausweg mehr sehen. Sollten Sie kündigen und zu einem anderen Arbeitgeber wechseln? Was, wenn es dort genauso läuft? Und was, wenn Sie für den Arztberuf gar nicht geeignet sind?

Was würden Sie tun, wenn Ihnen all das wirklich passiert wäre?

Dieser Mobbingfall ist zwar fiktiv, aber nicht untypisch. Beim Mobbing werden Menschen systematisch ausgegrenzt. Das ist aber nicht nur für die Betroffenen selbst ein großes Problem, sondern stört auch das gesamte Arbeitsumfeld massiv. Und es hat dramatische Folgen.

Was ist Mobbing?

Als erster definierte der Psychologe Heinz Leymann 1993, was unter Mobbing zu verstehen ist. Mobbing ist dadurch gekennzeichnet, dass eine einzelne Person mindestens ein bis zweimal pro Woche über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr negativen kommunikativen Handlungen ausgesetzt ist. In diesen Situationen ist die angegriffene Person unterlegen. Das Ziel dieses Verhaltens ist es, die Person aus dem sozialen Kontext auszustoßen und sie gegebenenfalls auch zum Kündigen zu bewegen. Das Mobbingopfer fühlt sich durch das Geschehen diskriminiert.

Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) ergänzt, dass Mobbing ein Gesundheits- und Sicherheitsrisiko ist – nicht nur für die betroffene Person.

Verwandte Begriffe

- Bossing: Mobbing von oben nach unten

- Staffing: Mobbing hierarchisch von unten nach oben

- Bullying: Schikanen unter Schüler:innen; im Englischen ein Synonym für Mobbing

- Mobbing im herkömmlichen Sinn: Psychoterror auf gleicher Hierarchieebene, das heißt nur unter Kolleg:innen oder nur unter Führungskräften

Psychische Gewalt

Mobbing ist eine Form der psychischen Gewalt, die als traumatisch erlebt wird und schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann.

Beim Mobbing kommt es in einem scheinbar gut geregelten Arbeitsumfeld zu einem völlig unerwarteten Geschehen, bei dem eine Person von einer anderen Person oder einer ganzen Gruppe angegriffen wird. Es tritt eher dort auf, wo Menschen zusammen sein müssen, also häufiger am Arbeitsplatz als im Sportverein. Manchmal entwickelt sich Mobbing aus einem hartnäckigen Konflikt innerhalb der Gruppe, bis eine Seite die Fähigkeit verliert, diesen Konflikt zu bewältigen, und in eine unterlegene Position gerät.

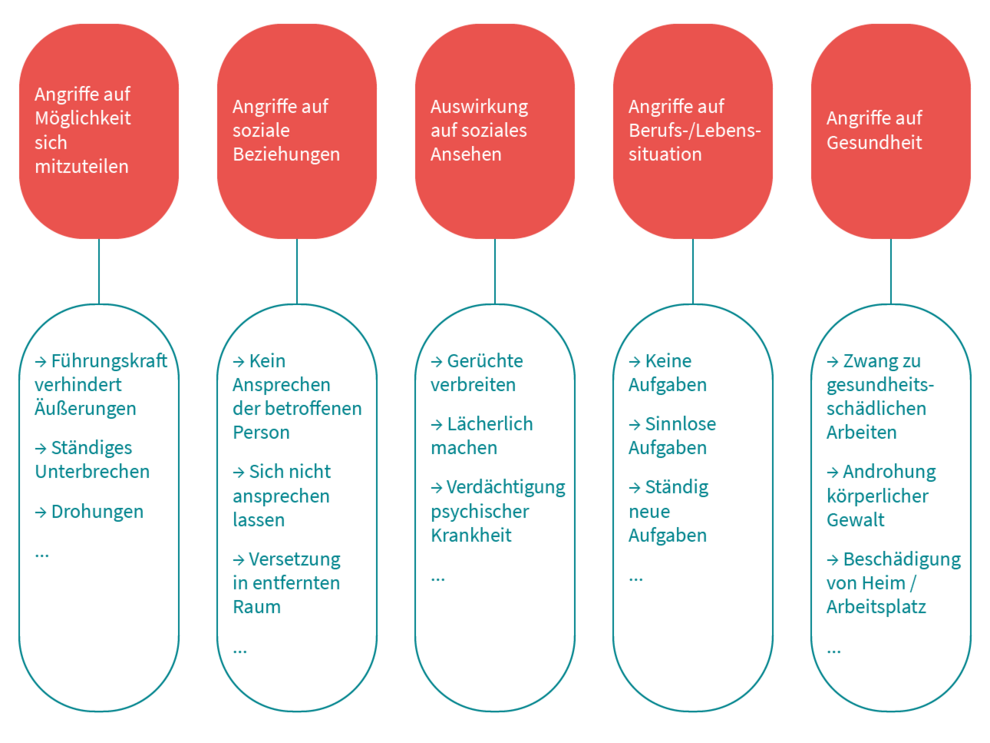

Leymann unterscheidet fünf Handlungsebenen, auf denen die Angriffe stattfinden.

Abbildung: Ebenen von Mobbinghandlungen, Fonds Gesundes Österreich nach Leymann 1993

Grafik: FGÖ nach Leymann 1993; aus Mobbing: Leitfaden zur Prävention und Intervention

Abbildung: Ebenen von Mobbinghandlungen, FGÖ nach Leymann 1993. Aus: Mobbing: Leitfaden zur Prävention und Intervention, Band Nr. 7 aus der Reihe Wissen, Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), 2., überarbeitete Auflage, Wien 2012

Am eingangs beschriebenen Beispiel lassen sich einige typische Merkmale von Mobbing im Berufsleben erkennen. Dazu gehört, dass den Opfern wichtige Informationen vorenthalten werden. Sie bekommen Aufgaben oder Zielvorgaben, die nicht zu ihrer Qualifikation oder ihrem Wissensstand passen und sie somit entweder unter- oder überfordern. Ihre Leistungen werden unangemessen kritisiert, gerne auch vor anderen. Sie werden verbal angegriffen, ignoriert und sozial ausgegrenzt. Hinter ihrem Rücken werden Gerüchte über sie verbreitet oder sie werden offen mit einer Abmahnung oder Versetzung bedroht.

Psychostress in vier Phasen

- 1. In der Vorlauf- oder Konfliktphase kommt es häufig zu einzelnen verbalen Angriffen, die oft durch einen auslösenden Konflikt bedingt sind. Entscheidend ist, ob dieser Konflikt gelöst wird oder unbearbeitet bleibt.

- 2. In der Mobbingphase wird systematisch Psychoterror ausgeübt, um die angegriffene Person zu isolieren. Das Opfer gerät zunehmend in eine Verteidigungsposition und fühlt sich ohnmächtig. Erste somatische Symptome treten auf. Diese Phase kann bis zu zwei Jahre dauern.

- 3. In der Öffentlichkeitsphase ist die Entwertung des Opfers so weit fortgeschritten, dass die Täter:innen ohne Schuldgefühle agieren. Oft wendet sich das Opfer jetzt selbst an die Personalabteilung, den Betriebsrat oder eine Vertrauensperson, zum Beispiel eine Mobbingbeauftragte. Manchmal tun dies auch nicht beteiligte Kolleg:innen oder Vorgesetzte. Führt diese Intervention zu einer täterorientierten Lösung, kann sich die Stigmatisierung des Opfers weiter verstärken. Der psychische Zustand des Opfers verschlechtert sich.

- 4. In der Ausschlussphase kann es zu direkter Gewalt und Beschuldigungen kommen, das Opfer sei psychisch krank. Meist hat die angegriffene Person zu diesem Zeitpunkt bereits so starke psychosomatische Beschwerden, dass sie häufig krankgeschrieben wird. Manchmal werden die Opfer auch mehrmals versetzt. Die Hälfte der Mobbingopfer kündigt oder das Arbeitsverhältnis endet durch einen Auflösungsvertrag.

Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

Welche Folgen hat Mobbing für das Team?

Mobbing ist nicht nur eine Angelegenheit zwischen zwei Menschen – Täter:in und Opfer. Nach Ansicht des schwedisch-norwegischen Psychologen Dan Olweus, der Pionierarbeit in der Mobbingprävention leistete, gibt es einen Mobbing-Kreis mit bis zu acht Rollen: vom Mobber über die Mitläuferin, von der unbeteiligten Zuschauerin bis zum Verteidiger.

Bei allen am Mobbingprozess Beteiligten nimmt die Konzentration während der Arbeitszeit ab und die Fehlerquote steigt. Die Täter:innen beschäftigen sich mehr damit, wie sie dem Opfer schaden können, als mit ihrer Arbeit. Sie lassen sich auch nicht von möglichen Nachteilen für den Arbeitsablauf aufhalten. So nehmen sie in Kauf, dass Informationen, die sie dem Opfer gezielt vorenthalten, auch anderen Kolleg:innen fehlen, oder dass Arbeiten liegenbleiben, weil sie dem Opfer sachfremde, überfordernde oder unterfordernde Aufgaben geben.

Außerdem verschlechtert sich das Arbeitsklima für alle, da andere Teammitglieder Angst haben, ebenfalls Opfer von Mobbing zu werden. Niemand will auffallen, weder positiv noch negativ. Das Vertrauen im Team nimmt ab und die Arbeitsmotivation sinkt. Einige kündigen innerlich und erledigen ihre Aufgaben nur noch nach Vorschrift. Der Krankenstand nimmt zu und das Risiko für Suchtmittelgebrauch steigt.

Das verursacht Schaden für den ganzen Betrieb und hat sogar eine volkswirtschaftliche Dimension. Menschen, die dieses Arbeitsklima nicht mehr aushalten, kündigen – manchmal sogar spontan – und nehmen Arbeitslosigkeit in Kauf. Manchmal können sie sich auch nicht mehr vorstellen, in ihren Beruf zurückzukehren. Sie schulen um oder versuchen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Wegen Mobbing kommt es auch zu Suiziden.

Mobbing entwickelt sich, weil es sich entwickeln darf.

Was begünstigt Mobbing?

Einige Arbeitsbedingungen, die auch im Gesundheitswesen häufig sind, gelten als begünstigende Faktoren für Mobbing:

- ausgeprägte, starre Hierarchien

- Machtgefälle und Machtbewusstsein

- chronischer Stress

- starke Arbeitsverdichtung

- Überforderung

- mangelnde Führungskompetenz bei Vorgesetzten

- intransparente Entscheidungen

- fehlende Anerkennung

- hohe Fluktuation

- häufige Umstrukturierung der Arbeitsplätze

- unsichere Arbeitsplätze

- mangelnde Arbeitsorganisation, begünstigt durch einen hohen Krankenstand

- fehlende gemeinsame Werte im Unternehmen

- eine Kultur, die Mobbing verharmlost

Würden Vorgesetzte nicht wegsehen, käme es nicht zum Mobbing

Daneben gibt es auch individuelle Faktoren, die mit der Persönlichkeit oder den persönlichen Umständen der Täter:innen zusammenhängen. So entscheidet sich beispielsweise jemand, der stark unter Konkurrenzdruck steht und dem eine Machtposition im Team wichtig ist, eher dafür, vermeintlich Schwächere aggressiv abzuwerten, um sein Ansehen in der Gruppe zu steigern und seine Machtposition zu stärken. Aber auch Gefühle wie Neid oder Enttäuschung sowie Rachegedanken nach einer Kränkung können eine Rolle spielen.

Yvonne Jäger ist Mobbingbeauftragte bei der Landesärztekammer Hessen. Sie sagt: „Im Gesundheitswesen erschweren die großen Machtgefälle, dass sich Menschen gegen Mobbing wehren oder ihm widersprechen. Oft befürchten Betroffene berufliche Konsequenzen.“ Dies sei vor allem dann der Fall, wenn Mobbing von Vorgesetzten ausgehe.

Außerdem stellt Jäger fest, dass der hohe Leistungsdruck, die starken Hierarchien und die etablierte Schweigekultur im Gesundheitswesen dazu führen, dass Mobbing im Krankenhaus länger unbemerkt bleibt oder tabuisiert wird. „Manchmal kommt es auch zur Täter-Opfer-Umkehr“, sagt sie.

Wie weit verbreitet ist Mobbing im Gesundheitswesen?

Zuletzt gab es einige Berichte in großen Publikumsmedien wie der Tagesschau, die systematisches Mobbing gegenüber Ärztinnen aufgriffen, die Kinder erwarteten oder bereits Mütter waren. Diese Fälle erwecken den Eindruck, dass es ein typisches Muster gibt, bei dem Mobbing vor allem von männlichen Chefärzten ausgeht und sich überwiegend gegen junge Ärztinnen richtet, die versuchen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Es gibt aber auch Berichte, die zeigen: Das Problem geht tiefer. Es betrifft auch Ärzte, die Väter werden. Die Ausbildungsstrukturen in den Kliniken schützen den Nachwuchs nicht ausreichend vor Fehlverhalten.

Da kaum Fälle aus anderen Berufsgruppen so prominent besprochen werden, wirkt es allerdings, als sei Mobbing ein spezielles Problem des Gesundheitswesens.

In einer Studie aus dem Jahr 2021 befragte eine Forschungsgruppe um Prof. Dr. med. Petra Beschoner, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, 692 Klinikärzt:innen aus dem Bereich Psychiatrie und Psychotherapie sowie 667 Klinikärzt:innen aus der Intensivmedizin zu ihren Mobbingerfahrungen. Außerdem interessierte sich die Forschungsgruppe dafür, wie hoch ihr Berufsstress, ihre Verausgabungsneigung, ihre emotionale Erschöpfung und ihre Depressivität waren.

Egal ob leitend oder nicht

Etwa 4,5 Prozent der Befragten gaben an, Mobbing erlebt zu haben. Ärztinnen und Krankenhausärzt:innen in der Intensivmedizin waren tendenziell etwas häufiger betroffen, allerdings nicht signifikant. Es machte keinen Unterschied, ob die Ärzt:innen in leitender oder nicht leitender Position angestellt waren, ob sie eine Vollzeitstelle hatten oder Teilzeit arbeiteten und wie alt sie waren. Die Daten zeigen, dass beruflicher Stress, Verausgabungsneigung, Burnout- und Depressionssymptome direkt mit Mobbingerfahrungen zusammenhängen. Sie verraten allerdings nicht, ob mentale Belastungen Folge des Mobbingerlebens sind oder ob mentale Belastungen anfälliger für Mobbing machen.

In ihrer Arbeit stellen Beschoner et al. auch die Frage, ob sich aus ihren Daten ableiten lässt, dass Ärztinnen tatsächlich häufiger gemobbt werden oder ob sie sensibler für entsprechende Verhaltensweisen sind. Auch könnten andere prädisponierende Faktoren bei Ärztinnen dazu beitragen, dass sie häufiger Mobbing erleben als die Allgemeinbevölkerung.

Die Ergebnisse bestätigen nicht, dass vor allem männliche Ärzte in leitenden Positionen junge Ärzt:innen mobben. Sie machen jedoch deutlich, dass Mobbing im Gesundheitswesen häufiger vorkommt als in anderen Arbeitskontexten. Die Prävalenz für Mobbing in der Allgemeinbevölkerung wird auf 2,7 Prozent geschätzt und ist somit fast zwei Prozentpunkte niedriger als im Krankenhauskontext. Der Mobbing-Report aus dem Jahr 2002 ist eine repräsentative Analyse über das Ausmaß und die Struktur von Mobbing am Arbeitsplatz und weist nach, dass Frauen in Deutschland ein erheblich höheres Risiko haben, Mobbingerfahrungen zu machen, als Männer (3,5 Prozent gegenüber 2 Prozent).

Beschoner et al. gehen davon aus, dass sich das Mobbinggeschehen in den verschiedenen medizinischen Fachrichtungen nicht unterscheidet. Die Arbeit des Vereins Die Chirurginnen zeigt jedoch, dass es insbesondere in der Chirurgie Strukturen gibt, die Frauen benachteiligen. Der Verein setzt sich unter anderem dafür ein, dass schwangeren Chirurginnen kein generelles Operationsverbot mehr erteilt wird.

Laut Medienberichten könnte es auch Unterschiede zwischen den Sektoren geben. In niedergelassenen Praxen sind die Täter:innen demnach überwiegend weiblich.

Klare Kommunikationsregeln, die das Team am besten selbst für sich erarbeitet, helfen dabei, Konflikte zu lösen, bevor sie sich verhärten.

Was verhindert Mobbing?

Es ist für alle besser, wenn es gar nicht erst zu Mobbing kommt. Dafür ist es wichtig, alle Mitarbeitenden eines Betriebs für das Thema zu sensibilisieren, ihnen Informationsmaterial bereitzustellen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, an Veranstaltungen und Schulungen teilzunehmen. Das Ziel besteht darin, Ängste abzubauen, um möglichst früh über den Verdacht sprechen zu können, dass Mobbing passiert. Je früher schädliches Kommunikationsverhalten als solches benannt und offen im Team besprochen wird, desto besser.

Doch es kommt auch darauf an, wie über einen solchen Verdacht gesprochen wird. Wenn sich Mobbing aus Konflikten heraus entwickelt, geht es oft erst einmal darum, Konfliktregeln festzulegen. Falls es eine Vertrauensperson für Mobbing im Betrieb gibt, kann diese für diese Aufgabe hinzugezogen werden. Andernfalls sind die Führungskräfte oder der Betriebsrat gefragt. Mobbingbeauftragte Jäger sagt: „Klare Kommunikationsregeln, die das Team am besten selbst für sich erarbeitet, helfen dabei, Konflikte zu lösen, bevor sie sich verhärten.“

Gutes Arbeitsklima entsteht nicht von selbst. „Eine wertschätzende Teamkultur, in der über Fehler offen gesprochen werden kann, ist eine Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima,“ betont die Mobbingexpertin. Alles, was Sicherheit, Transparenz und Wohlbefinden fördert, reduziert Ängste und damit gleichzeitig auch Risikofaktoren für Mobbing.

Kliniken, die sich selbst ein Leitbild geben und dafür sorgen, dass dieses Leitbild auch im Arbeitsalltag gelebt werden kann, tun sehr viel, um Mobbing vorzubeugen. Mitarbeitende, die wissen, welche Handlungsspielräume sie haben und wo sie mitgestalten dürfen, sind häufig zufriedener – und strahlen das auch aus.

Den Führungskräften kommt eine besondere Rolle zu. Wenn sie wertschätzend und kompetent führen können und darauf achten, dass das Leitbild und die Konfliktregeln eingehalten werden, hat es Mobbing wesentlich schwerer. Regelmäßige Team- und individuelle Mitarbeitergespräche sind wichtige Instrumente für Führungskräfte, um einen offenen Austausch im Team und Transparenz zu fördern.

Was hilft bei Mobbing?

Findet Mobbing statt, ist es wichtig, dass alle im Team klarstellen, welche Einstellung sie dazu haben. Dann können Führungskräfte zum Beispiel deutlich machen: „Ich dulde das nicht!“ Hilfreich ist es auch, wenn allen im Team transparent ist, wie der Beschwerdeweg in so einem Fall aussieht: Vertrauensperson, Betriebsrat, Personalabteilung – wer soll wann hinzugezogen werden? Oder gibt es eine Clearingstelle, mit der externe Mediator:innen erreicht werden können? Dies sollte in einer Betriebsvereinbarung oder einem Code of Conduct geregelt sein. Wichtig ist auch, dass diese Stellen strikt die Neutralität wahren, sodass das Vertrauen besteht, dass auch hochrangige Führungskräfte bei Fehlverhalten Konsequenzen erwarten müssen.

Dabei geht es nicht darum, Schuldzuweisungen auszusprechen, sondern möglichst sachlich nach Auswegen zu suchen, am besten als Team. Das ist der „No-Blame-Approach“, bei dem es keine Schuldzuweisungen gibt, sondern Konfliktmanagement oder Mediation betrieben wird. Dabei soll allen geholfen werden, den Konflikt besser zu verstehen. Dafür sind Gespräche im Team, aber auch mit einzelnen Beteiligten wichtig. Die Gesprächsführung sollte dabei von Allparteilichkeit bestimmt sein.

Grundsatz der Allparteilichkeit

Allparteilichkeit bezeichnet die Bereitschaft von Moderator:innen oder Mediator:innen, sich mit allen an einem Konflikt Beteiligten zu identifizieren und sich für ihre Interessen einzusetzen.

Betroffenen hilft es, das Mobbingverhalten zu dokumentieren und sich Verbündete zu suchen, die ein offenes Gespräch im Team über die Vorfälle unterstützen. Das kann jedoch schwierig sein, vor allem, wenn sich das Opfer schämt oder sich aus Angst vor Repressalien nicht traut, offen zu sprechen. Jäger erklärt: „Ich biete mich als externe Mediatorin an, kann sensibilisieren und dazu beraten, wie klare Regeln geschaffen werden können.“ Dafür müsste das Team oder die Klinik jedoch für Veränderungen offen sein. „Häufig scheitert eine Veränderung jedoch daran, dass die Betroffenen anonym bleiben möchten. In solch einem Fall kann ich dann zwar moralische Unterstützung anbieten und Tipps geben, aber wenig im Team beeinflussen.“

Wichtig ist, dass das Team versteht: Das Opfer kann selbst nichts tun, um das Verhalten der anderen abzustellen.

Die Frage vom Anfang – Was hätten Sie getan, wenn es Ihnen so ergangen wäre? – ist deshalb gar nicht so entscheidend. Sie müsste eher lauten: Was hätte das Team in dieser Situation tun können?